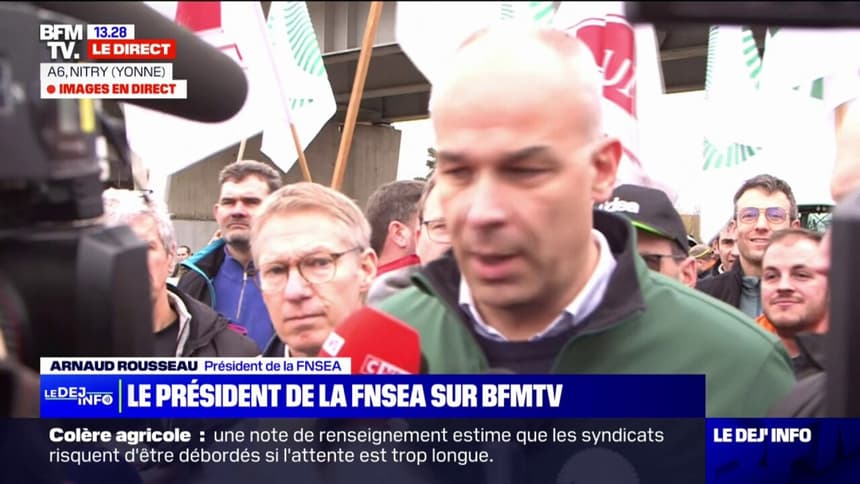

Des élections viennent d’avoir lieu dans les chambres d’agriculture, avec un net recul de la FNSEA (quasiment monopolistique depuis plusieurs décennies). Pour ceux qui découvrent ces « corps intermédiaires », Arthur Cyclops en a dressé pour nous une brève histoire.

L’histoire des chambres d’agriculture en France est étroitement liée à l’évolution de l’agriculture française et à la volonté de structurer et de moderniser ce secteur essentiel de l’économie. Depuis leur création au début du XXe siècle, les chambres d’agriculture ont joué un rôle central dans l’accompagnement des agriculteurs, la représentation de leurs intérêts et la promotion d’une agriculture compétitive et durable. Leur histoire reflète les transformations profondes qu’a connues l’agriculture française, ainsi que les défis auxquels elle a dû faire face.

Les origines : une réponse aux crises agricoles du XIXe siècle

Au XIXe siècle, l’agriculture française traverse plusieurs crises majeures, notamment la crise phylloxérique qui ravage les vignobles dans les années 1860-1870, ainsi que la concurrence croissante des produits agricoles étrangers. Ces difficultés mettent en lumière la nécessité d’organiser et de moderniser le secteur agricole. Les premières initiatives visant à structurer la profession agricole émergent à cette époque, avec la création de syndicats agricoles et de comices agricoles, qui jouent un rôle de conseil et de promotion des techniques modernes.

Cependant, ces structures manquent de coordination et de moyens pour répondre efficacement aux besoins des agriculteurs. C’est dans ce contexte que l’idée de créer des chambres d’agriculture, sur le modèle des chambres de commerce et d’industrie, commence à émerger. L’objectif est de doter l’agriculture d’une institution représentative et consultative, capable de défendre les intérêts des agriculteurs et de contribuer au développement du secteur.

La création des chambres d’agriculture en 1924

Les chambres d’agriculture sont officiellement créées par la loi du 3 janvier 1924, sous l’impulsion du ministre de l’Agriculture Henri Queuille. Cette loi institue une chambre d’agriculture dans chaque département, ainsi qu’une chambre centrale au niveau national. Les chambres d’agriculture sont alors conçues comme des établissements publics consulaires, chargés de représenter les intérêts des agriculteurs et de contribuer au développement agricole.

Leur création marque une étape importante dans la structuration de la profession agricole. Les chambres d’agriculture sont composées de représentants élus par les agriculteurs, ce qui leur confère une légitimité démocratique. Leurs missions principales incluent la représentation des intérêts agricoles auprès des pouvoirs publics, l’appui technique aux agriculteurs et la promotion de l’innovation.

L’entre-deux-guerres et la modernisation de l’agriculture

Dans l’entre-deux-guerres, les chambres d’agriculture jouent un rôle clé dans la modernisation de l’agriculture française. Elles accompagnent les agriculteurs dans l’adoption de nouvelles techniques et de nouvelles technologies, telles que la mécanisation et l’utilisation d’engrais chimiques. Elles contribuent également à la diffusion des connaissances agronomiques et à la formation des agriculteurs.

Cependant, cette période est également marquée par des difficultés économiques, notamment la crise des années 1930, qui touche durement le monde agricole. Les chambres d’agriculture sont alors confrontées à la nécessité de défendre les intérêts des agriculteurs face à la baisse des prix agricoles et à la concurrence étrangère.

L’après-guerre et la révolution agricole

Après la Seconde Guerre mondiale, l’agriculture française entre dans une phase de profonde transformation, souvent qualifiée de « révolution agricole ». Les chambres d’agriculture jouent un rôle central dans cette modernisation, en accompagnant les agriculteurs dans l’adoption de pratiques intensives et productivistes. Elles participent à la mise en œuvre des politiques publiques visant à moderniser l’agriculture, telles que le plan Marshall et les lois d’orientation agricole des années 1960.

Les chambres d’agriculture contribuent également à la structuration des filières agricoles et à la promotion des coopératives et des mutuelles agricoles. Elles deviennent des interlocutrices privilégiées des pouvoirs publics et des acteurs économiques, en jouant un rôle de médiation entre les agriculteurs et l’État.

Les années 1980-1990 : vers une agriculture plus durable

À partir des années 1980, les chambres d’agriculture doivent faire face à de nouveaux défis, liés à la crise du modèle productiviste et à la montée des préoccupations environnementales. Les excès de l’agriculture intensive, tels que la pollution des sols et des eaux, la perte de biodiversité et la surproduction, conduisent à une remise en question des pratiques agricoles.

Les chambres d’agriculture s’adaptent à ce nouveau contexte en promouvant une agriculture plus durable et plus respectueuse de l’environnement. Elles accompagnent les agriculteurs dans la mise en œuvre de pratiques agroécologiques, telles que l’agriculture biologique, la réduction des pesticides et la gestion durable des ressources naturelles. Elles jouent également un rôle clé dans la mise en œuvre des politiques européennes, telles que la Politique agricole commune (PAC), qui intègre de plus en plus des objectifs environnementaux.

Le XXIe siècle : des défis multiples

Au XXIe siècle, les chambres d’agriculture continuent de jouer un rôle essentiel dans l’accompagnement des agriculteurs et la promotion d’une agriculture compétitive et durable. Elles doivent cependant faire face à de nouveaux défis, tels que le changement climatique, la mondialisation des marchés agricoles, la demande croissante des consommateurs pour des produits de qualité et respectueux de l’environnement, ainsi que les crises sanitaires et économiques.

Les chambres d’agriculture s’engagent dans des missions de plus en plus diversifiées, allant de la transition écologique à l’innovation numérique, en passant par le développement des circuits courts et la promotion de l’agroforesterie. Elles travaillent en étroite collaboration avec les autres acteurs du monde rural, tels que les collectivités territoriales, les organismes de recherche et les entreprises.

Conclusion

L’histoire des chambres d’agriculture en France reflète les transformations profondes qu’a connues l’agriculture française, ainsi que les défis auxquels elle a dû faire face. Depuis leur création en 1924, elles ont joué un rôle central dans la modernisation de l’agriculture, la représentation des intérêts agricoles et la promotion d’une agriculture durable. Aujourd’hui, elles continuent d’accompagner les agriculteurs dans un contexte marqué par des enjeux économiques, environnementaux et sociaux majeurs. Leur action reste indispensable pour relever les défis actuels et futurs de l’agriculture française.