Comme elle le fait chaque année à peu près à la même période, la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) vient de publier son rapport annuel sur la situation financière des organismes complémentaires d’assurance maladie (OCAM), plus couramment nommés « mutuelles ».

Il en ressort notamment qu’après des exercices 2021 et 2022 marqués par des résultats techniques quasiment nuls, les comptes des OCAM ont viré au rouge en 2023.

Un marché à 43 milliards d’euros

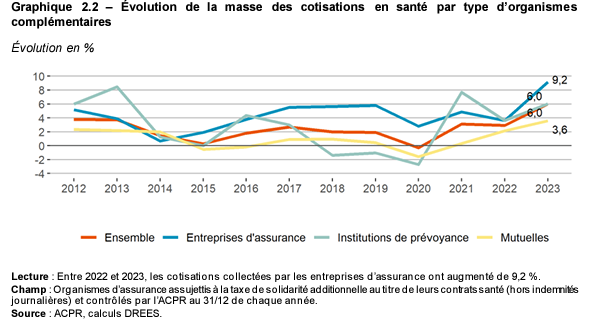

Le rapport de la DREES objective en premier lieu le fort dynamisme du marché des complémentaires santé. En 2023, son chiffre d’affaires a en effet fortement progressé, de 6 %, s’élevant à 43 milliards d’euros HT. “Alors que la dynamique des cotisations avait été enrayée en 2020 par la crise de Covid-19, les cotisations collectées totales en santé (hors taxe) avaient rebondi en 2021 et 2022, et elles ont accéléré en 2023 : elles ont augmenté de 2,4 milliards d’euros, soit +6,0 % […] après +2,9 % en 2022 et +3,1 % en 2021” rapporte la DREES, qui commente : “Cette hausse des cotisations collectées est la plus forte enregistrée depuis 2012, première année pour laquelle ces données sont disponibles”. Si les sociétés d’assurance (+ 9,2 %) et les institutions de prévoyance (IP, + 6 %) ont mieux profité de cette croissance du marché que les mutuelles (+ 3,6 %), ces dernières dominent toujours le marché, avec 46 % des cotisations collectées, contre 37 % pour les assureurs et 17 % pour les IP.

Des prestations qui flambent pour les mutuelles

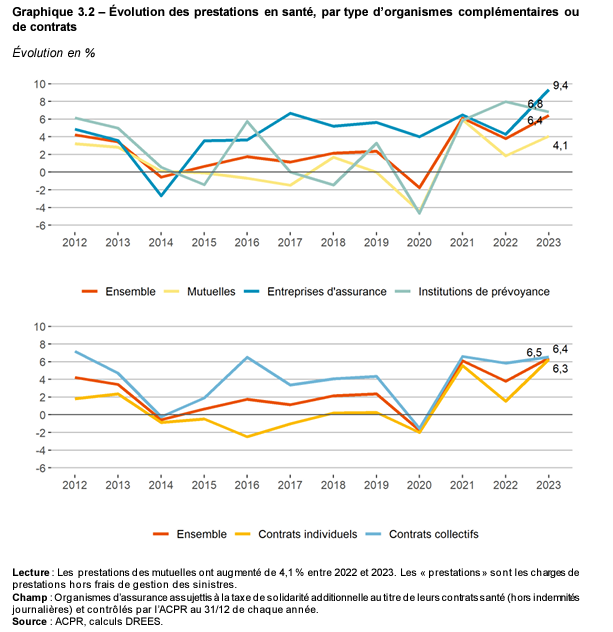

S’il est indiscutable que les cotisations récoltées par les OCAM ont connu une forte croissance, il est tout aussi indiscutable que les prestations qu’ils ont versées ont progressé à un rythme plus important encore, de 6,4 %. “En 2023, les prestations servies aux assurés se sont élevées à 34,9 milliards d’euros. Elles ont augmenté de 6,4 % (+2,1 milliards d’euros)” indique la DREES. Les sociétés d’assurance (9,4 %, soit le seul cas où la progression a été moins forte que celle des cotisations) et les IP (6,8 %) sont les OCAM dont les prestations ont le plus progressé, tandis que les mutuelles ont vu leurs prestations versées augmenter de 4,1 %.

La DREES explique que cette hausse sensible des prestations versées par les OCAM ne les conduit toujours pas à prendre à leur charge le financement d’une part des dépenses de soins plus importante que celle qu’ils prenaient à leur charge avant la crise sanitaire de la Covid-19. “La part des organismes complémentaires dans le financement de la CSBM, qui avait fortement baissé au début de la crise sanitaire (12,0 % en 2020, après 13,0 % en 2019) et s’était redressée en 2021 (à 12,5 %), a été quasi-stable depuis, s’établissant à 12,4 %. Elle demeure inférieure à la part financée par ces organismes avant la crise sanitaire” établit-elle.

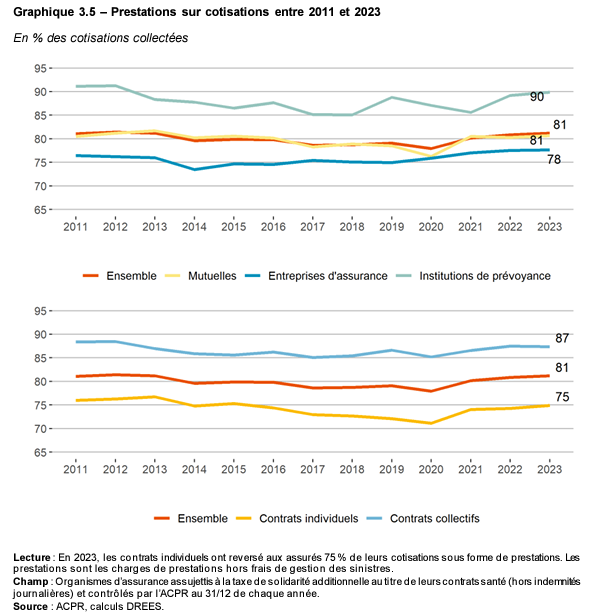

Un retour sur cotisations à 81 %

Les cotisations collectées par les OCAM n’ont pas uniquement financé des prestations aux assurés, mais également des frais de gestion. Leur niveau permet de définir le taux de retour sur cotisations, en retranchant ces frais du niveau des cotisations perçues. La DREES constate que le taux de retour sur cotisations observé dans le cas des OCAM a “très légèrement progressé” en 2023, à 81 %. Après un niveau bas historique en 2020, à 78 %, et “du fait du fort rattrapage des prestations en 2021 puis 2022, ce retour sur cotisations était remonté à 81 % en 2022 ; en 2023, il s’est établi à 81 %” précise l’étude. “Ce ratio, qui avait progressivement diminué depuis 2013 (80 % entre 2014 et 2016 et 79 % entre 2017 et 2019), a donc retrouvé un niveau identique à celui observé entre 2011 et 2013” remet-elle en perspective. Les IP, qui diffusent surtout des contrats collectifs, se distinguent par un taux de retour sur cotisation de près de 90 %.

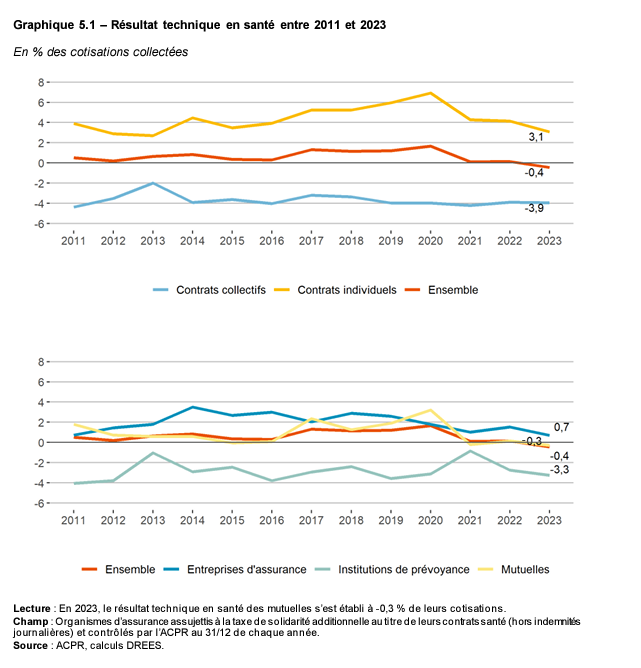

Un résultat technique désormais négatif pour les mutuelles

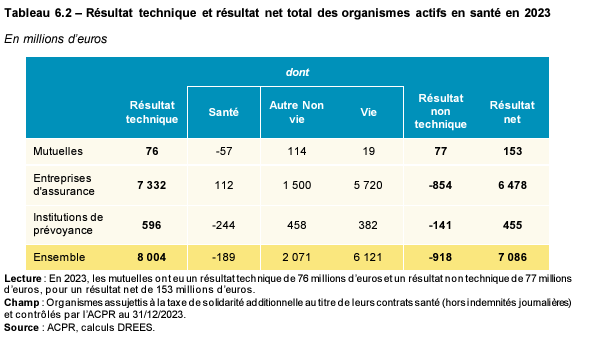

Au total, ayant dû faire face à des dépenses nettement plus dynamiques que les recettes qui les ont financées, les OCAM ont, “pour la première fois depuis 2011 (première année de la période étudiée dans ce rapport)”, connu un exercice 2023 déficitaire. “En 2023, le résultat technique en santé a été au global légèrement négatif : il s’est établi à -0,4 % des cotisations collectées hors taxe” explique la DREES. Ce résultat négatif survient après des exercices 2021 et 2022 qui n’avaient déjà pas été fameux, ayant été tout juste à l’équilibre. Le fait est notable : alors que les pouvoirs publics échouent à définir les conditions d’un retour à l’équilibre de l’assurance maladie, même les financeurs privés des dépenses de soins que sont les OCAM connaissent désormais des difficultés comptables. Seules les sociétés d’assurance ont réussi, mais de peu, à boucler l’exercice sans finir dans le rouge.

Semblant relativiser ce mauvais résultat, la DREES développe le fait que “le niveau de solvabilité moyen des organismes complémentaires actifs en santé demeure sensiblement supérieur aux exigences réglementaires” et que “les organismes du secteur de l’assurance santé ont dégagé des excédents en 2023 sur l’ensemble de leur activité (en moyenne 3,4 % de l’ensemble des cotisations collectées)”, à plus de 7 milliards d’euros. La situation financière globale des OCAM, autrement dit, demeure globalement convenable.

Ces éléments ne sauraient toutefois amoindrir la portée de l’information essentielle du rapport de la DREES : les équilibres comptables des OCAM s’inscrivent dans une trajectoire de plus en plus complexe et dont la soutenabilité apparaît de moins en moins évidente. Ce constat suscitera probablement des commentaires divers. On peut par exemple penser que les technocrates et les responsables ministériels des affaires sociales jugeront qu’il demeure possible, pour les OCAM, de faire des efforts s’agissant du niveau de leurs frais. N’oublions pourtant pas qu’en bout de chaîne, ces frais renvoient aussi à de l’emploi. Les OCAM, pour leur part, vont sans doute, à court terme, devoir continuer à ajuster leurs cotisations à la (nette) hausse. Ces prises de position ne devraient toutefois pas suffire à épuiser le débat public relatif au financement des dépenses de soins. La dérive à l’œuvre en la matière pourrait en effet en venir à rendre nécessaire la tenue d’une réflexion plus structurelle sur le sujet.