La semaine du 15 au 22 septembre 2025 a été marquée par une convergence de crises qui mettent à rude épreuve les fondements de l'ordre international. En Europe, une escalade des tensions entre la Russie et l'OTAN, matérialisée par des incursions aériennes, s'est superposée à une intensification de la guerre d'attrition en Ukraine, avec une attaque aérienne russe d'une ampleur inédite. Au Proche-Orient, un tournant diplomatique majeur a vu plusieurs puissances occidentales reconnaître l'État de Palestine, isolant davantage Israël alors que son offensive sur Gaza-Ville s'intensifiait et qu'un rapport de l'ONU l'accusait de génocide.

Ces événements ne sont pas isolés. Ils révèlent trois dynamiques profondes qui redéfinissent l'échiquier mondial : premièrement, l'érosion accélérée du droit international et des mécanismes de sécurité collective, illustrée par la paralysie du Conseil de Sécurité des Nations Unies ; deuxièmement, la fragmentation du bloc occidental, visible dans les divergences de politique étrangère sur la question palestinienne ; et troisièmement, la contestation de l'ordre post-Guerre Froide, manifestée par la consolidation d'alliances alternatives, comme le rapprochement stratégique entre la Russie et la Corée du Nord.

La Guerre en Ukraine et la stratégie de la Russie

L'analyse de la situation en Europe révèle une double dynamique : sur le champ de bataille ukrainien, une guerre d'attrition et d'adaptation technologique se poursuit, tandis que sur le plan géopolitique, la Russie mène une stratégie de provocation calculée visant à tester la cohésion et la réactivité de l'OTAN.

Attrition, adaptation et frappes stratégiques

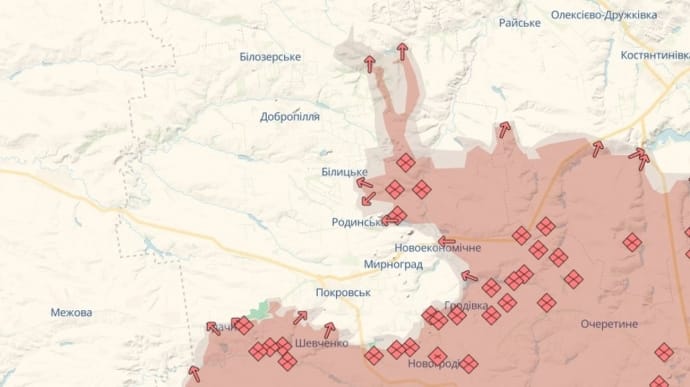

La situation militaire sur le terrain reste caractérisée par une pression russe continue mais extrêmement coûteuse, sans pour autant entraîner de basculement majeur. Les forces russes maintiennent une progression lente et difficile près de Koupiansk, Pokrovsk et Lyman, dans le Donbass. Cette avancée graduelle est présentée par le Kremlin comme une marche inéluctable vers la victoire. Le président Vladimir Poutine et le chef d'état-major, le général Valery Gerasimov, ont ainsi affirmé que leurs forces avançaient sur "pratiquement tous les fronts", une rhétorique destinée à projeter une image de succès et à pousser l'Ukraine et ses alliés à accepter les conditions russes. Cependant, ces gains minimes sont obtenus au prix de pertes humaines et matérielles considérables.

Face à une défense ukrainienne tenace, les forces russes continuent d'adapter leurs tactiques. Une tentative d'infiltrer les positions ukrainiennes près de Koupiansk via un gazoduc souterrain a été rapportée, une méthode déjà observée à Avdiivka et Soudja, témoignant d'une volonté de diffuser les leçons apprises sur le front. Du côté ukrainien, la résilience reste de mise. Le commandant en chef Oleksandr Syrskyi a affirmé le 12 septembre que les offensives russes dans la région de Soumy avaient été "complètement contrecarrées". Une analyse militaire publiée par La Vigie le 14 septembre note un "net ralentissement de la poussée russe", suggérant que malgré un rapport de force théoriquement favorable, l'armée russe montre des signes d'épuisement.

L'événement marquant de la semaine fut l'attaque aérienne massive lancée par la Russie dans la nuit du 19 au 20 septembre. Près de 580 drones et 40 missiles ont été tirés sur neuf régions ukrainiennes, constituant l'une des plus importantes vagues de frappes depuis le début du conflit. Le bilan humain est lourd, avec au moins trois morts confirmés et des dizaines de blessés. La ville de Dnipro a été particulièrement touchée, un missile ayant frappé un immeuble résidentiel et blessé au moins 30 personnes. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé une stratégie délibérée de "terreur contre les civils", affirmant que ces frappes ne répondaient à aucune nécessité militaire. Cette attaque s'inscrit dans une intensification des bombardements russes observée depuis la mi-août, visant probablement à saturer les défenses aériennes ukrainiennes à l'approche de l'hiver.

En parallèle, l'Ukraine poursuit sa propre campagne de frappes stratégiques en profondeur, ciblant les infrastructures énergétiques russes. En riposte à l'attaque du 20 septembre, des drones ukrainiens ont frappé les raffineries de Novokouïbychevsk et de Syzran dans la région de Samara. Ces opérations ont un impact économique tangible : elles ont contribué à une baisse de la production russe de près de 10 % depuis le début de l'année, provoquant des interruptions d'approvisionnement et une hausse des prix de l'essence à travers la Russie.

L'analyse croisée de ces opérations révèle une divergence stratégique fondamentale. Sur le terrain, la Russie s'en tient à une guerre d'attrition classique, acceptant des pertes massives pour des gains territoriaux minimes, pariant sur sa supériorité en effectifs et en matériel à long terme. Dans les airs, elle combine cette attrition avec une stratégie de terreur visant à épuiser les défenses et le moral ukrainiens. L'Ukraine, incapable de rivaliser en volume, mène une campagne asymétrique en ciblant les "centres de gravité" économiques de la Russie. Chaque frappe réussie sur une raffinerie a un impact disproportionné sur la capacité de Moscou à financer son effort de guerre. La confrontation oppose ainsi la masse russe à la précision et à l'intelligence stratégique ukrainienne.

La Russie face à l'OTAN

Le 19 septembre, la stratégie de confrontation de la Russie avec l'OTAN a franchi un nouveau cap. Trois avions de chasse russes MiG-31 ont violé l'espace aérien de l'Estonie pendant 12 minutes au-dessus du golfe de Finlande. Les appareils volaient sans plan de vol et avec leurs transpondeurs éteints, une manœuvre dangereuse pour le trafic aérien civil. Qualifié "d'audace sans précédent" par le gouvernement estonien, cet incident est la cinquième violation de ce type en 2025 et fait suite à des incursions similaires de drones russes en Pologne et en Roumanie au début du mois. Moscou a catégoriquement nié toute violation, qualifiant les accusations "d'hystérie russophobe" et affirmant qu'il s'agissait d'un vol de routine.

La réponse de l'OTAN a été immédiate. Des chasseurs F-35 italiens, opérant dans le cadre de la mission de police du ciel de l'Alliance, ont été dépêchés pour intercepter les avions russes. Sur le plan politique, l'Estonie a demandé la tenue de consultations au titre de l'article 4 du Traité de l'Atlantique Nord, qui permet à un membre de porter à l'attention du Conseil toute menace à son intégrité territoriale ou à sa sécurité. Cette démarche, qui avait également été initiée par la Pologne quelques jours plus tôt, force l'Alliance à formuler une réponse politique unifiée et met en lumière la nature systémique des provocations russes. En réponse, les États-Unis ont fermement réaffirmé leur engagement à "défendre chaque centimètre du territoire de l'OTAN".

Ces manœuvres militaires s'inscrivent dans le contexte d'une économie russe entièrement tournée vers l'effort de guerre. Près de 40 % des dépenses fédérales sont désormais allouées à la défense et à la sécurité, ce qui soutient artificiellement la croissance économique. Cependant, cette militarisation de l'économie génère des tensions structurelles profondes. Le pays fait face à une inflation rampante et à une dépendance croissante au Fonds de Bien-être National (FNB) pour combler un déficit budgétaire qui pourrait atteindre 2,7 % du PIB. À ce rythme, les réserves liquides du fonds risquent d'être épuisées d'ici 2026. Les frappes ukrainiennes sur les raffineries ne font qu'exacerber ces pressions économiques.

Ces incursions aériennes ne doivent pas être interprétées comme des préludes à une invasion, mais comme des opérations de guerre hybride sophistiquées. Les actions militaires russes sont délibérées mais soigneusement calibrées pour rester sous le seuil d'une réponse militaire directe de l'OTAN au titre de l'article 5. L'objectif est politique et psychologique : tester la chaîne de commandement de l'Alliance, mesurer ses temps de réaction et, surtout, sonder la volonté politique de ses membres. En forçant les pays du flanc Est à invoquer l'article 4, la Russie place l'OTAN sur la défensive, cherche à créer des fissures entre les alliés et tente de détourner l'attention du soutien à l'Ukraine vers la défense du territoire de l'Alliance elle-même, tout en alimentant un narratif de "provocation de l'OTAN" pour sa consommation interne.

Le soutien occidental à l'épreuve du temps

Le soutien occidental demeure la pierre angulaire de la défense ukrainienne. Les pays de l'OTAN ont fourni 99 % de l'aide militaire depuis 2022, et les engagements se poursuivent. Le Canada a récemment annoncé des contributions significatives pour les F-16, la défense aérienne et des drones, et la France continue de former des militaires ukrainiens et de livrer du matériel. L'OTAN a structuré son aide à travers des programmes pluriannuels et un engagement financier de plus de 35 milliards d'euros promis par les membres depuis le début de 2025.

Cependant, ce soutien est fragilisé par une incertitude politique majeure : la posture de l'administration Trump aux États-Unis. Les déclarations de Washington oscillent entre des assurances de défendre les pays baltes et des critiques virulentes sur le niveau d'implication des Européens, créant une volatilité qui préoccupe grandement Kiev et ses partenaires. Le fait que le président Zelensky prévoie de rencontrer Donald Trump en marge de l'Assemblée générale de l'ONU témoigne de l'importance cruciale de maintenir le soutien américain. Néanmoins, des "pauses" dans l'aide militaire, déjà ordonnées par le passé, restent une menace tangible.

Cette ambiguïté américaine agit comme un catalyseur pour l'Europe. Pour la première fois, les allocations d'aide européennes ont dépassé celles des États-Unis. La prise de conscience d'une nécessaire autonomie stratégique progresse, mais se heurte à des divisions internes. Tandis que les pays baltes appellent à un soutien accru, des pays comme la Slovaquie et la Hongrie expriment des réticences. L'Europe est donc engagée dans une course contre la montre : elle doit construire sa propre capacité de défense plus rapidement que la cohésion transatlantique ne s'érode. Cette incertitude américaine, tout en fragilisant la sécurité européenne à court terme, pourrait être le principal moteur de son intégration stratégique à long terme.