Pendant les trois années de pandémie, des millions d’américains ont accepté de se faire vacciner contre le Covid-19. Beaucoup l’ont fait par obligation, afin de pouvoir continuer à travailler. Une cour d’appel américaine a ordonné à la ville de San Francisco de réembaucher deux employées licenciées pour avoir refusé le vaccin COVID-19, invoquant des objections religieuses. Cette décision, annulant un jugement antérieur, relance le débat sur l’obligation des employeurs à accommoder les croyances religieuses. Selon Dorit Reiss, professeure de droit, ce verdict s’inscrit dans une tendance juridique renforçant les droits des travailleurs, au détriment de la flexibilité des employeurs.

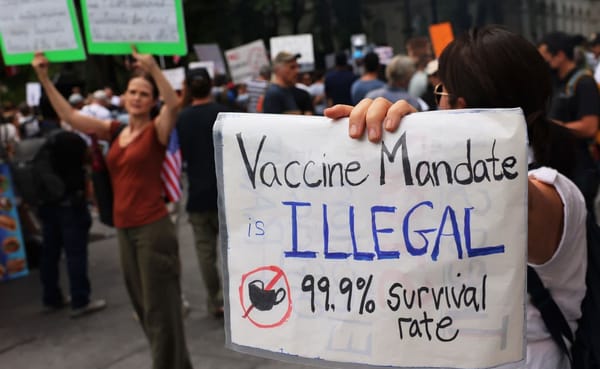

Aux États-Unis, durant le COVID, l’obligation vaccinale, la version américaine du pass sanitaire a provoqué un tollé notamment dans l’opposition républicaine. L’obligation vaccinale reste un sujet à controverse. La loi sur l’obligation vaccinale avait été décrétée dans plusieurs états et tous les employés municipaux ont été obligés de s’y soumettre. Ceux qui n’ont pas reçu au moins une dose de vaccin contre la Covid-19 ont été mis en congé sans solde. De nombreux employés ont refusé de s’y soumettre, d’autres ont demandé des exemptions pour des raisons religieuses. En 2021, Selina Keene et Melody Fountila, employées du département des ressources humaines de la ville de San Francisco, avaient démissionné après le refus de la ville d’accorder des exemptions religieuses à son mandat vaccinal. Elles arguaient que les vaccins utilisaient des cellules souches de fœtus avortés, contrairement à leurs convictions chrétiennes. Bien que les scientifiques aient clarifié que les vaccins ne contenaient pas de telles cellules (bien que des lignées cellulaires aient servi aux tests), la ville avait maintenu sa position.

La justice demande la réintégration des employés

Un panel de trois juges du 9e circuit américain a estimé que San Francisco avait imposé aux employées un choix injuste entre « leurs croyances religieuses et leur carrière », causant un préjudice émotionnel. La cour a ainsi infirmé la décision du juge fédéral Jeffrey White, qui avait initialement rejeté leur plainte.

Pour Dorit Reiss, cette affaire illustre une évolution jurisprudentielle depuis 2020, favorisant les exemptions religieuses. La professeure souligne que les employeurs doivent désormais prouver qu’un accommodement représenterait une « charge substantielle », un seuil relevé par la Cour suprême dans l’arrêt Groff c. DeJoy (2023). « Autrefois, des coûts minimes suffisaient à refuser une exemption. Aujourd’hui, c’est plus complexe », explique-t-elle.

Les juges ont notamment critiqué la ville de San Francisco pour ne pas avoir sérieusement envisagé des solutions comme le télétravail ou le port d’équipements de protection, malgré un coût jugé négligeable. La ville comptait alors des milliers d’employés non vaccinés en contact avec le public, ce qui, selon la cour, affaiblissait son argumentaire sur les risques sanitaires.

Réactions et voies de recours

Le bureau du procureur de San Francisco a exprimé sa déception, évoquant une évaluation des « prochaines étapes ». Trois options s’offrent à la municipalité :

- Poursuivre le litige en espérant gagner sur le fond.

- Demander une révision complète par le 9e circuit.

- Saisir la Cour suprême, bien que Reiss juge cette issue improbable, celle-ci ayant récemment durci les conditions de refus des exemptions religieuses.

Par ailleurs, la levée de l’obligation vaccinale de Biden, en août 2023 affaiblit la position de la ville : les juges ont noté que réintégrer Keene et Fountila ne poserait plus de risque, la politique n’étant plus en vigueur.

Reiss met en garde contre une analyse rétrospective biaisée.

« San Francisco a pris ces décisions en pleine crise, avec des informations limitées. Les tribunaux minimisent aujourd’hui le fardeau que représentaient les employés non vaccinés à l’époque »

, déplore-t-elle. Durant la crise COVID, de nombreuses entreprises et institutions avaient priorisé la sécurité collective, une approche remise en cause par des juges bénéficiant d’un recul désormais acquis.