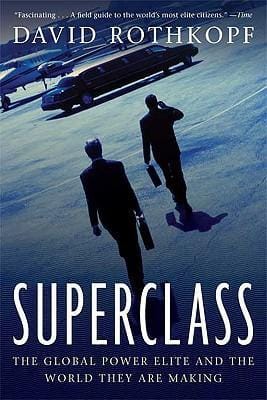

La lucidité n'empêche pas l'étonnement. nous sommes bien d'accord pour identifier la tyrannie sanitaire, pour la refuser. Mais avouons qu'il y a une forme de sidération: comment a-t-il été possible en si peu de temps de confiner des sociétés entières, de restreindre voire supprimer la liberté de prescrire des médecins, d'interdire des médicaments bon marché et efficaces pour leur substituer des injections expérimentales, inefficaces et coûteuses; comment est-il possible de mépriser à ce point l'état de droit, d'ignorer les lois nationales et les conventions internationales, de se mettre à manipuler les élections ? En fait, nous n'avons pas pris garde au fait que, sortis du creuset national, le parlementarisme, la démocratie, l'état de droit sont manipulables à merci par la coalition des nantis, des experts, des technocrates, des détenteurs de données de masse et de tous les membres de ce que David Rothkopf désigne comme la "superclasse". La reconquête de nos libertés passera forcément par la mise sous contrôle, la neutralisation, le démantèlement, la destruction au besoin, de toutes les organisations internationales, les forums, les instances, les juridictions qui donnent à quelques milliers de personnes dans le monde un pouvoir de décision immense, démesuré quand on le rapporte, respectivement, aux compétences limitées des décideurs, d'une part et à la complexité du monde, d'autre part.

Les Brexiteers se sont-ils arrêtés au milieu du gué?

Le Brexit, c’est l’histoire extraordinaire d’un vieux peuple épris de liberté, respectueux des Principes du Droit (le rule of law), pionnier du parlementarisme qui sent de toutes ses forces comme la liberté est rongée par la grande machine transnationale de Bruxelles. A Bruxelles, à Paris, à Berlin, on était convaincu que le vote populaire serait vite désavoué par les élites. Mais il y avait au Parlement britannique une minorité de blocage. Et puis il y a eu ces élections européennes de juin 2019, où les Tories (Conservateurs) ont compris qu’il pouvait tout perdre à ne pas écouter le peuple britannique. L’alliance de Jacob Rees-Mogg, gardien farouche des libertés traditionnelles et de cet esthète de la politique qu’est Boris Johnson a permis que le vote des Britanniques en faveur des Britanniques soit respecté, en décembre 2019.

Et puis, à peine le Brexit avait-il eu lieu, que le gouvernement britannique de Boris Johnson s’est trouvé devant une nouvelle crise, imprévue, mais qui a fait ressortir une contradiction forte entre le peuple et les élites. Est venu le COVID-19. Tout l’instinct du peuple britannique allait vers la thèse de « l’immunité naturelle de groupe ». Mais c’était sans compter sur le degré très fort de mondialisation des élites britanniques. Au fond beaucoup s’étaient ralliés au Brexit moins par hostilité foncière au supranationalisme que par un anti-européisme foncier, de tradition britannique, au profit d’un mondialisme centré sur la communauté des peuples anglophones. Il s’est alors déclenché une vague très forte en faveur de toutes les idées portées par les organisations internationales, la pensée progressiste anglophone, les grandes revues médicales internationales basées à Londres. Boris Johnson a jugé qu’il ne pouvait pas résister à cette vague; il s’est mis à confiner et à parler le langage de la « superclasse« . on sent bien, régulièrement, que le naturel revient et, quand il écoute son instinct, Boris est pour l’ouverture et le retour à la vie. Mais il et écartelé par la contradiction intrinsèque à l’élite londonienne: la vieille tradition des libertés réelles, du « self-government », est combattue par les injonctions venues de Chine, du Commonwealth, des USA version Biden….

Le peuple britannique est en train de découvrir que ce n’est pas seulement la supranationalité à l’européenne, c’est le mondialisme tout entier qui met en question les libertés fondamentales. Tout se passe comme si les Brexiteers s’étaient arrêtés au milieu du gué.

La supranationalité liberticide

Ce qui vaut à Bruxelles vaut en fait à l’échelle du monde. Rousseau avait déjà soulevé le problème de la démocratie directe, montrant qu’elle ne peut fonctionner efficacement qu’à l’échelle d’un petit territoire. A partir du moment où l’on est à l’échelle d’une grande ville ou d’une nation, la démocratie devient forcément représentative. Le XIXè siècle a été le siècle d’un progrès du parlementarisme, des régimes représentatifs partout en Europe. Même la Russie commençait à s’y mettre à la veille de la Première Guerre mondiale.

Après les deux guerres mondiales et la terrible crise économique de l’entre-deux-guerres, on a cependant commencé à confondre la question de la souveraineté et celle de la puissance. On a commencé à dire que les nations étaient à la fois trop petites pour maîtriser les enjeux de l’économie moderne et trop agressives pour créer un ordre international. Jean Monnet voulait des « Etats-Unis d’Europe ». Hans Kelsen voyait dans l’ONU une esquisse de gouvernement mondial.

En fait, beaucoup des survivants de la Seconde Guerre mondiale ne se sont pas rendus compte qu’ils étaient victime des apparences. Ils ne voyaient pas que c’étaient trois empires (Autriche-Hongrie, Russie, Allemagne) et une nation déstabilisée par sa querelle religieuse incessante (la République française) qui avaient déclenché la Première Guerre mondiale. Ils ne comprenaient pas que le fascisme, lui aussi, était impérial. Et ils passaient donc à côté de l’essentiel: la souveraineté ne doit pas être confondue avec la puissance, elle est une question de juridiction sur un territoire donné. La démocratie a besoin d’un terreau national pour s’incarner; comme le disait si joliment Chesterton, le penseur britannique, « la tradition, c’est la démocratie de ceux qui nous ont précédé »; il n’y a pas de nation viable sans protection des libertés; il n’y a pas de démocratie sans enracinement national.

Toute l’histoire des soixante dernières années est celle d’une lente émergence de la supranationalité. On a voulu faire comme si la représentation démocratique pouvait continuer à exister dans un cadre supranational. Puis on a jugé que le pouvoir légitime était celui de ceux qui se fréquentaient dans les instances inter-, trans- ou supra-nationales.

On comprend bien ce qui s’est passé. Il y a d’abord eu les entreprises multinationales. Puis on a voulu que la politique suive le même modèle. Et comment ne pas être fasciné par l’abolition des frontières, la libre circulation des hommes, des marchandises et des capitaux? Ce faisant, on n’a pas vu que ce qu’on créait, cela revenait à dire qu’il n’y a pas besoin de portes coupe-feu dans un immeuble. Que survienne un incendie et le désastre est assuré. Depuis 2008, on découvre la lune en parlant de « crise systémique », en constatant que Lehman Brothers (et peut-être demain Evergrande) sont susceptibles de faire s’écrouler la finance mondiale, ou en prenant soudain la mesure des crises migratoires.

Mais la question n’est pas seulement celle des périodes de crise. Ce que nos élites ont senti et ce dont elles ont profité jusqu’à aujourd’hui, c’est de l’énorme réassurance, de la protection que leur donne la solidarité des puissants, les réseaux transnationaux, les forums internationaux où ils se rencontrent régulièrement.

Le COVID 19 est une épidémie relativement peu grave en comparaison historique ( 2% du nombre de victimes de la grippe espagnole). Elle aurait été traitée rapidement si deux conditions avaient été réunies: (1) On avait efficacement contrôlé les frontières au printemps 2020; (2) chaque pays s’était préoccupé de sa propre situation et de rien de plus. Mais nos dirigeants ont fait le contraire: ils ont voulu traiter la crise sanitaire selon des politiques définies dans les grandes instances internationales, à commencer par l’OMS. Et ce qui se passe est intéressant car il fait bien voir que, quand bien même les choix sanitaires effectués ne sont pas les bons, les dirigeants de tous les pays occidentaux se serrent les coudes et résistent au débat dans leur propre société en invoquant le fait que les camarades de Davos ou de Bruxelles font exactement la même chose.

Depuis le printemps 2020, il y a des voix critiques; progressivement de véritables oppositions se sont créées. Mais elles restent pour l’instant impuissantes devant la réalité supranationale: mobilisation de capitaux abondants au service du « tout vaccinal »; campagne de communication à l’échelle mondiale, censure par les entreprises de la Big Tech des voix dissidentes. Tout se déroule, depuis dix-huit mois, dans une totale absence de contrôle démocratique. Même si c’est une vérité dérangeante, il faut bien constater que le Parlement Européen est bien incapable de contrôler Madame von der Leyen quand elle achète des vaccins; et qu’aucun gouvernement de l’UE n’a protesté quand Madame Merkel a commencé à organiser, au mépris des traités européens, une compétence santé au niveau supranational. En fait, au sein de la gouvernance internationale, il ne s’agit pas de démocratie; il ne s’agit pas de créer des débats ni d’être élu: on cherche à être coopté. Il y a bien un moment de passage (encore) obligé pour un certain nombre de membres de cette gouvernance internationale: l’élection dans tel ou tel pays. Mais le cœur du système n’est plus là. Au fond, l’ambition d’un Emmanuel Macron, élu président à moins de quarante ans, c’est de pouvoir monter le plus haut possible, c’est d’avoir accès un jour à la « superclasse », le noyau de l’élite, l’endroit où l’on n’est plus coopté mais on coopte les autres.

Il n'y aura pas de révolution démocratique sans démantèlement des instances supranationales

On peut tourner le problème dans tous les sens, il n’y aura pas de révolution démocratique sans une mise en cause radicale de la gouvernance internationale. On ne peut pas prendre au sérieux un candidat, s’il n’a pas une stratégie de reprise de contrôle !

Evidemment, il faut une véritable stratégie. Les Brexiteers ont réussi parce qu’il jouaient « le grand large » contre « l’Europe ». A l’inverse, le Frexit d’un Asselineau n’a aucune chance tant il est irréaliste de vouloir à la fois affronter l’UE et l’OTAN. Marine Le Pen a appris à ses dépens, en 2017, qu’il était périlleux de se tromper de cible prioritaire dans la remise en cause de l’UE. Pourquoi commencer par l’euro quand on pourrait au contraire obtenir ses premiers succès sur la question du contrôle de l’immigration?

Mais il n’y a pas que l’Union Européenne. La France devrait faire l’inventaire inventaire de toutes les organisations internationales qu’elle finance et procéder à des audits. Les deux meilleurs présidents américains de ces dernières décennies, Ronald Reagan et Donald Trump, ont réduit des contributions américaines à des organisations ou des programmes internationaux. L’arme financière est certainement la plus efficace immédiatement. A un moment où il va falloir remettre d’aplomb les finances françaises, peut-on imaginer de continuer à supprimer des lits d’hôpitaux alors qu’on augmente les contributions françaises à l’OMS? Qu »est-ce qui se passerait si la France n’envoyait plus personne à la prochaine COP? Comment peut-on admettre que le contribuable français finance un service de la Commission Européenne où l’on écrit des rapports imprégnés de Cancel Culture?

L’argument consistant à dire que l’on engendrerait des représailles ou que l’on perdrait des arbitrages en se comportant ainsi ne tient pas la route. Que vaut-il mieux, continuer à financer une UNESCO devenue largement inutile ou accorder des avantages fiscaux à toute personne qui investit dans le secteur éducatif privé? Vaut-il mieux engloutir de l’argent dans les grand’messes internationales sur le réchauffement climatique ou investir encore plus dans le projet ITER, qui permettra d’inventer l’énergie de demain?

La réflexion ne fait que commencer.