Dès mai 1946 (et après l'éviction du général De Gaulle...), les USA obtiennent du nouveau chef de la délégation française à l'ONU... Léon Blum (persécuté pendant la guerre parce que Juif), des accords qui industrialisent la diffusion de films américains dans les salles françaises. Pourquoi un tel empressement ? Une nouvelle guerre commence, culturelle, pour imposer un narratif dont Donald Trump a expliqué, à Davos, la logique ultime.

Il aura fallu attendre janvier 2026, et la brutalité sans filtre de Donald Trump à la tribune de Davos, pour que le voile se déchire enfin. Lorsque le président américain, fraîchement réélu, lance à la face du monde et d'une élite européenne tétanisée que l'Amérique a « libéré l'Europe » seule en 1944 et que, par conséquent, cette dette de sang justifie aujourd'hui l'achat du Groenland ou la soumission commerciale, il ne fait pas que de la provocation. Il encaisse les dividendes d'un investissement réalisé il y a quatre-vingts ans.

Ce qui frappe, dans cette séquence, ce n'est pas l'hubris du président américain. C'est le silence gêné des chancelleries européennes, incapables d'opposer la moindre résistance narrative à cette OPA hostile sur notre histoire. Pourquoi? Parce que nous avons, collectivement, intériorisé le mensonge. Nous vivons dans une fiction écrite par d'autres.

Il est temps de déconstruire méthodiquement cette mécanique de l'oubli. Comment sommes-nous passés d'une réalité historique — l'écrasement de la Wehrmacht par le rouleau compresseur soviétique — à une réalité perçue où le GI débarquant à Omaha Beach est l'unique sauveur de la démocratie? La réponse ne se trouve pas dans les livres d'histoire, mais dans les salles obscures. Ce n'est pas le Pentagone qui a gagné la paix, c'est Hollywood.

L'inversion des mémoires : le hold-up du siècle

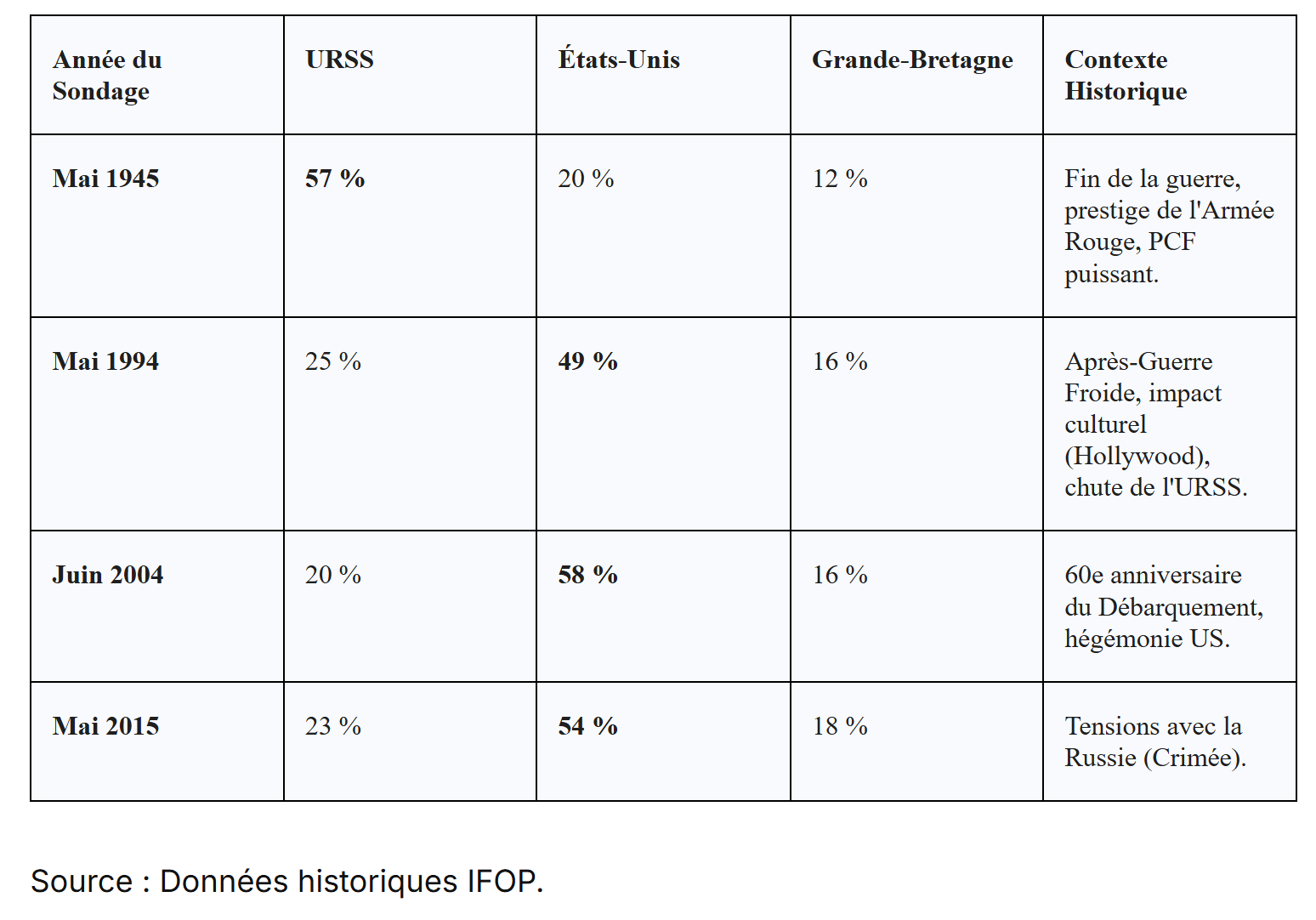

Pour comprendre l'ampleur de la manipulation, il faut revenir aux chiffres, ces juges de paix que l'émotion cinématographique s'empresse toujours d'occulter. En mai 1945, lorsque l'Institut Français d'Opinion Publique (IFOP) interroge les Français pour savoir quelle nation a le plus contribué à la défaite de l'Allemagne, la réponse est sans appel : pour 57 % d'entre eux, c'est l'URSS. Les États-Unis ne récoltent que 20 % des suffrages.

Ce n'était pas de la propagande communiste, c'était le constat lucide de contemporains qui savaient lire une carte d'état-major. Ils savaient que 80 % des pertes militaires allemandes avaient eu lieu sur le front de l'Est. Ils savaient que c'est à Stalingrad et à Koursk que la colonne vertébrale du nazisme avait été brisée, bien avant que le premier soldat américain ne pose le pied en Normandie.

Soixante-dix ans plus tard, la même question posée par le même institut donne un résultat inversé : l'Amérique est créditée de la victoire par une majorité écrasante, tandis que le sacrifice russe est devenu une note de bas de page. Entre ces deux dates, il ne s'est pas produit une découverte historique majeure qui aurait changé les faits. Il s'est produit une colonisation des imaginaires.

La lucidité est un luxe qui rapporte. Pour vous permettre de prendre les meilleures décisions avec des idées nettes, nous vous proposons une offre exceptionnelle :

Pour tout abonnement annuel au Courrier des Stratèges souscrit ce week-end (79€/an), le dossier complet "Quelles cryptos acheter en 2026" vous est envoyé GRATUITEMENT.

Ne payez pas cher votre ignorance. Rejoignez la communauté des esprits libres et devenez, enfin, souverain de vous-même

Blum-Byrnes : le cheval de Troie culturel

Le point de bascule de cette ingénierie sociale porte un nom, souvent relégué aux oubliettes de l'histoire diplomatique : les accords Blum-Byrnes de mai 1946. Officiellement, il s'agissait de liquider la dette de guerre de la France et d'obtenir des crédits pour la reconstruction. Mais comme toujours avec l'Empire, l'aide a un prix, et ce prix est souvent invisible à l'œil nu.

En échange de l'effacement de la dette, Washington a exigé — et obtenu — la fin des quotas qui protégeaient le cinéma français avant-guerre. L'accord stipulait que les salles de cinéma françaises devaient réserver quatre semaines par trimestre aux films français, laissant les neuf autres semaines ouvertes à la concurrence... c'est-à-dire au déferlement d'Hollywood[].

Ce n'était pas du libre-échange, c'était une invasion culturelle planifiée. Hollywood avait accumulé quatre années de production inédite pendant la guerre. En quelques mois, les écrans français furent submergés. Ce que Léon Blum, dans sa naïveté socialiste ou sa soumission atlantiste, n'avait pas vu, c'est qu'il ne signait pas seulement pour des films, mais pour un mode de vie. Le cinéma américain n'est pas un art, c'est un vecteur d'influence. Chaque western, chaque comédie musicale, chaque film de guerre projeté dans la France de l'après-guerre était une pierre ajoutée à l'édifice de la domination américaine.

La fabrique du héros unique

La force de frappe d'Hollywood a été de transformer une victoire de coalition, complexe et multipolaire, en une épopée solitaire et morale.

Prenez Le Jour le plus long (1962). Produit en pleine Guerre froide, ce film n'est pas une œuvre de fiction, c'est un acte de l'OTAN. Il fige pour l'éternité l'image d'un Débarquement propre, technique, massif, où l'Amérique apporte la liberté comme elle apporte le chewing-gum. Le front de l'Est y est une abstraction lointaine. Le message subliminal est clair : la puissance industrielle et le courage individuel de l'Américain sont les seuls remparts contre la tyrannie.

Mais le coup de grâce mémoriel viendra plus tard, avec Steven Spielberg. Il faut sauver le soldat Ryan (1998) est sans doute le chef-d'œuvre de la propagande moderne. En vingt minutes d'une violence inouïe, Spielberg a gravé dans la rétine mondiale que la guerre s'était gagnée sur Omaha Beach. Par la magie de l'hyper-réalisme, il a effacé les quatre années de boucherie à l'Est. Le spectateur sort de la salle épuisé, traumatisé, et définitivement convaincu que le sang versé pour sa liberté est américain.

Ce que l'on sait moins, c'est que cette production d'images est encadrée par le Pentagone lui-même. Depuis des décennies, un bureau de liaison à Los Angeles offre aux studios l'accès au matériel militaire (chars, avions, porte-avions) en échange d'un droit de regard sur les scénarios. C'est un pacte faustien : vous voulez du réalisme à moindre coût? Alors vous raconterez notre histoire, telle que nous voulons qu'elle soit vue. L'armée américaine ne subventionne pas des films qui remettent en cause sa prééminence morale.

L'économie de la servitude

Bien sûr, les "atlantistes" rétorqueront que sans le Prêt-Bail (Lend-Lease), sans les camions Studebaker et l'acier américain, l'URSS se serait effondrée. C'est factuellement exact. Mais cet argument, loin de contredire la thèse de la vassalisation, la renforce.

Les États-Unis ont fourni l'acier pendant que les Russes fournissaient le sang. C'était une division du travail cynique mais efficace. Washington a opéré comme une banque centrale de la guerre, prêtant les moyens de la victoire pour mieux tenir les débiteurs une fois la paix revenue. Le plan Marshall n'a été que la continuation de cette logique : reconstruire l'Europe pour en faire un marché solvable et un glacis sécuritaire, tout en liant son redressement à l'adoption du modèle américain.

En acceptant que Hollywood réécrive l'histoire, les Européens ont accepté de ne plus être les acteurs de leur propre destin, mais les figurants reconnaissants d'un blockbuster américain. Nous avons échangé notre souveraineté mémorielle contre le confort de la protection américaine.

Davos 2026 : l'addition est présentée

Nous voici donc en 2026. Le mythe a si bien fonctionné qu'il est devenu une vérité politique. Quand Trump réclame le Groenland au nom de la "libération" de 1944, il ne fait que présenter l'addition d'un service que nous avons passé 80 ans à glorifier.

Si nous avions gardé en mémoire que la victoire était partagée, que sans le sacrifice de 27 millions de Soviétiques , le débarquement de Normandie aurait été rejeté à la mer par une Wehrmacht au complet, nous aurions aujourd'hui les moyens intellectuels et moraux de dire "Non". Nous pourrions dire à Washington : "Nous ne vous devons pas tout. Nous vous devons une alliance, pas une servitude."

Mais le poison du soft power est lent. Il a agi génération après génération, des manuels scolaires aux écrans de cinéma, effaçant la complexité du réel au profit d'une légende dorée. Aujourd'hui, l'Europe se retrouve nue. Elle a oublié son histoire, et celui qui oublie son histoire est condamné à la voir vendue à la découpe par un promoteur immobilier new-yorkais devenu président.

Hollywood nous a vendu un rêve de liberté. Il est temps de se réveiller et de réaliser que c'était, depuis le début, un contrat de soumission. Le générique de fin a commencé à défiler à Davos, et il n'y aura pas de happy end pour l'Europe si elle ne reprend pas le contrôle de sa propre caméra.