Au procès en appel de l’effroyable assassinat de Samuel Paty, le père d’une collégienne reconnaît sa « responsabilité » morale dans la campagne numérique ayant précédé le drame. Des regrets tardifs face à une mécanique de haine qu’il a contribué à déclencher.

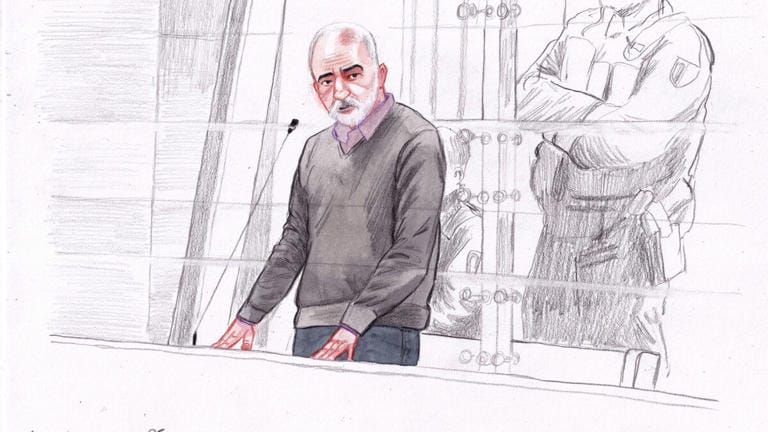

Alors que la Cour d'assises spéciale de Paris rejuge les artisans de la cabale ayant précédé l'assassinat de Samuel Paty, un père comparaît. Brahim Chnina admet sa « responsabilité » dans le déchaînement de haine qui a coûté la vie à un enseignant, sans pour autant parvenir à expliquer pourquoi, face à un doute, il a choisi la certitude destructrice plutôt que la raison.

Une affaire qui dépasse un simple contentieux scolaire

Le procès en appel se tient devant la Cour d’assises spéciale de Paris.

Brahim Chnina, 52 ans, y est rejugé aux côtés d’Abdelhakim Sefrioui. Tous deux avaient été condamnés en première instance à respectivement 13 et 15 ans de réclusion criminelle pour association de malfaiteurs terroriste.

Rappel des faits: le 16 octobre 2020, Samuel Paty est assassiné à Conflans-Sainte-Honorine par Abdoullakh Anzorov, un islamiste radical de 18 ans. Le professeur avait montré en classe des caricatures de Mahomet dans un cours sur la liberté d’expression.

Quelques jours plus tôt, une campagne virale l’avait désigné publiquement. Elle trouve son origine dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux par Brahim Chnina.

L’étincelle : le mensonge d’une collégienne

Tout est parti d’un récit inventé par sa fille. Elle affirme que le professeur aurait exclu les élèves musulmans avant de projeter des caricatures. En réalité, l’adolescente, exclue pour indiscipline, n’avait pas assisté au cours.

Sans vérification, le père publie des messages accusatoires dès le 7 octobre 2020. Nom et établissement sont mentionnés. La vidéo circule. Le téléphone sonne sans cesse. Facebook, WhatsApp, YouTube relaient l’affaire.

À la barre, il évoque un « tsunami ». Il dit avoir été « aveuglé ».

Mais pendant plusieurs jours, il persiste. Il transmet à plusieurs reprises l’identité du professeur à des correspondants qui la réclament.

Dans un contexte déjà tendu — la republication des caricatures par Charlie Hebdo et les menaces d’Al-Qaïda — la polémique devient explosive.

Le jeune islamiste Tchétchène de 18 ans, Abdoullakh Anzorov consulte la vidéo. Il contacte brièvement Brahim Chnina. Quelques messages sont échangés. L’engrenage est lancé.

Le complice et l’excuse

Brahim Chnina affirme avoir été conforté par Abdelhakim Sefrioui. Il le décrit comme « quelqu’un d’important », plus expérimenté, disposant d’un réseau et d’un savoir religieux.

Les deux hommes se rendent devant le collège dès le 8 octobre. Ils tournent une vidéo, rencontrent la direction, évoquent une plainte pour discrimination. La campagne continue.

Brahim Chnina décrit un « tsunami » numérique, un déferlement qu’il n’aurait plus maîtrisé. Pourtant, l’analyse factuelle contredit cette posture de victime passive. Pendant plusieurs jours, il persiste. À sept reprises, il communique l’identité du professeur sur Facebook à des inconnus. Il ne stoppe rien, même après avoir compris que sa fille avait menti.

À l’audience, l’accusé exprime « honte » et « regrets ». Il désigne Abdelhakim Sefrioui, militant islamiste, comme l’élément déclencheur de l’escalade médiatique. « Sans lui, on n’aurait pas fait de vidéo », plaide-t-il.

Il affirme ne pas être animé par un motif religieux mais par le sentiment d’injustice envers sa fille. Il assure ne pas avoir anticipé les conséquences. Malheureusement pour lui, la responsabilité n’est pas une émotion. C’est un fait.