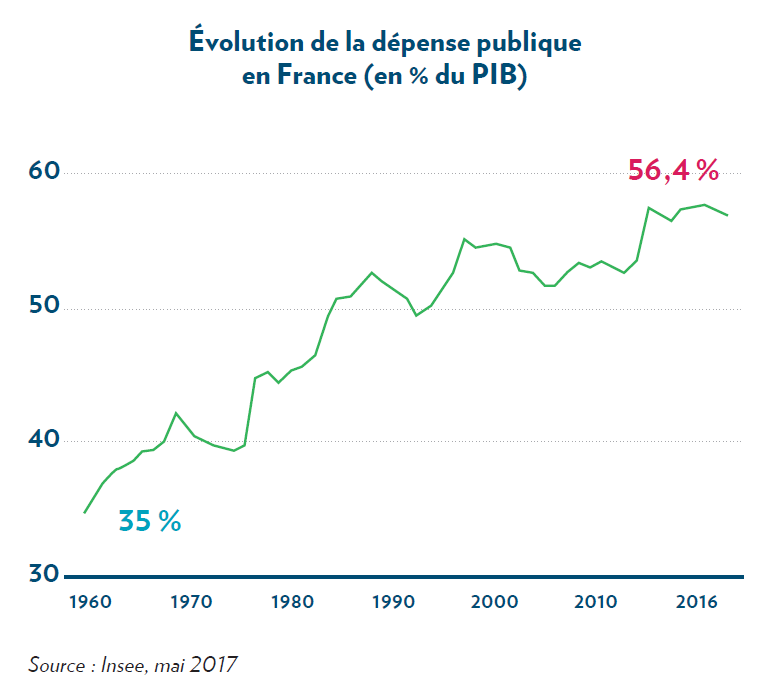

L'Etat perdrait entre 160 et 190 milliards en consacrant un quart de son budget à l'externalisation d'activités. Tel est le chiffre repris ces derniers jours et cité par des médias qui ont pour habitude de traquer la dépense publique. A y regarder de plus près, cependant, un tel chiffre ne veut rien dire pris isolément. Quelles économies l'Etat fait-il réellement grâce à l'externalisation d'une partie de son activité?

C’est le chiffre qui a fait sensation, et qui est repris de façon sensationnelle par Le Point, toujours soucieux – et comment le lui reprocherait-on? de traquer la dépense publique, évidente ou cachée. En fait, en remontantà la source, on identifie un document intéressant publié par un collectif intitulé « Nos services publics« , qui vient de se constituer et publie sa première étude, sur les coûts de l’externalisation par l’Etat d’une partie de ses activités.

La présentation de ce collectif est intéressante, ne serait-ce que du fait du recours à l’écriture inclusive, marqueur d’un enracinement du groupe (très) à gauche:

« Fonctionnaires, contractuels, agents de la sécurité sociale etc., nous sommes un collectif de d’agents chargés de la conception, de l’évaluation et de la mise en œuvre des politiques publiques et engagé·e·s pour retrouver le sens qui font de nos missions au quotidien.

« Ce sens du service public, nous le voyons se déliter de plus en plus, du fait du manque de moyens, de modes de fonctionnement pesants, de déconnexion des décisions de l’intérêt des citoyens et des citoyennes ou de l’absence de vision à long terme. Dans le contexte de crise multiple que nous connaissons, nous pensons qu’il y a urgence à défendre une autre vision du service public, construit avec les usager·e·set les agents publics, au service des citoyen·ne·s et de l’intérêt général« .

Il ne s’agit pas de faire un procès idéologique a priori mais d’identifier ce qu’il y a d’intéressant dans les 14 pages de la note. Et ce qui emmène le lecteur sur de fausses pistes.

Les défauts du système seront-ils un prétexte pour revenir à de vieilles pratiques?

Le problème que pose cependant l’analyse du collectif « Nos services publics », c’est la manière dont ils constituent la somme faramineuse d’un peu moins de de 200 millions d’euros ou, comme ils le disent, plus de la moitié du budget de l’Etat. Plus de la moitié de la somme est constitué d’une enveloppe « délégation de service public » pour la somme de 120 milliards. On aimerait cependant disposer des sources utilisées par les rédacteurs de la note. Combien des délégations sont-elles totales, combien partielles? Quelle est la répartition entre les différents modes de délégation choisis (affermage, concession, régie intéressée)?L’intérêt des DSP est d’obtenir que l’Etat n’ait plus à assumer un certain nombre de charges.

L’intérêt de l’externalisation en général a été de pouvoir réduire, depuis le milieu des années 2000, le nombre de fonctionnaires. Jamais les auteurs du texte ne mettent les économies réalisées en face des sommes dépensées pour des marchés publics ou des délégations partielles de service public. Les 40 milliards alloués à des marchés publics sont-ils à ce point exorbitants vu que l’Etat a réalisé par ailleurs des économies équivalentes, par exemple en externalisant la restauration des services publics en général.

Quand on regarde de plus près, les auteurs de la note ont tendance à tout amalgamer: administrations centrales, collectivités territoriales, opérateurs de service public, entreprises publiques. En revanche ils ne s’interrogent qu’à la marge sur des dépenses effectivement incontrôlées. Il y a bien sûr le recours inutile à des consultants, épinglé lors de la mise en place de la vaccination en France. Mais il faudrait mentionner aussi l’absurdité qui a consister à faire traiter la digitalisation de chaque ministère par des prestataires différents ou le gonflement de la fonction publique territoriale, sans proportion avec les besoins de gestions transférés par l’Etat dans le cadre de la décentralisation.

De même, se plaindre des partenariats public/privé comme le fait la note relève de la génération abusive. Il y a eu certes des échecs retentissants. Mais aussi de grands succès quand l’Etat a su négocier avec les entreprises des contrats équilibrés.

Au total, la démonstration proposée n’est pas convaincante. Il aurait fallu présenter des données détaillées sur les montants des marchés publics, faire un bilan comparé des partenariats public/privé selon les secteurs, proposer une approche comparative des gestions régionales. Et parler de la manière dont les économies réalisées sont souvent annulées par des recréations d’emploi? Qu »est-ce qui coûte le plus cher à l’hôpital public: la commande des plateaux-repas à des prestataires externes ou le développement incontrôlé des emplois administratifs, au sein des ARS, au détriment de l’équipement des hôpitaux et du nombre de lits?

Au total, on voit surtout la volonté de revenir à un ordre ancien des choses, où l’Etat n’était pas mieux géré qu’aujourd’hui – c’est une litote.