En France, beaucoup de souverainistes proposent un Frexit fondé sur une dévaluation régulière du franc, future monnaie nationale, plutôt que sur un retour à la compétitivité par une saignée dans la gabegie de dépenses sociales. Trump teste pour nous, et voici le résultat.

C'est une chute que l'on qualifierait de "spectaculaire" si elle ne portait pas en germe les stigmates d'un déclassement silencieux. Depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche, le billet vert a dévissé de plus de 10 %. Pour les chantres de la dévaluation compétitive, c'est une victoire : un dollar faible, nous dit-on, c'est le carburant du "Made in USA", la promesse d'usines qui tournent à plein régime pour inonder le monde de produits américains bon marché.

Sauf que la réalité de 2025 est bien plus cruelle que la théorie économique. Ce que l'Administration Trump nous vend comme une stratégie de reconquête industrielle ressemble de plus en plus à une perte de contrôle.

Alors, la dépréciation du dollar est-elle une bonne nouvelle? Pour une multinationale de la Silicon Valley qui repatrie ses bénéfices, assurément. Pour le spéculateur sur l'or, sans doute. Mais pour le travailleur américain, c'est un appauvrissement net. Sa monnaie achète moins, ses vacances à l'étranger deviennent inaccessibles , et son emploi industriel est menacé non plus par la concurrence étrangère, mais par le coût de ses propres outils de production.

L'illusion de la reconquête industrielle

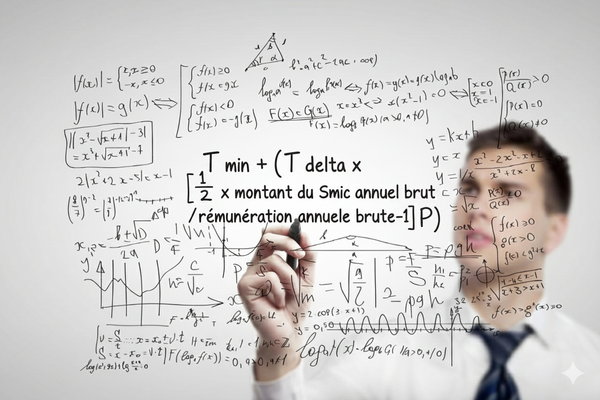

L'argumentaire est rodé : un dollar faible dope les exportations. Mais regardons les chiffres, têtus et impitoyables. Où est cette renaissance manufacturière promise? L'indice PMI manufacturier, baromètre de la santé des usines, s'est effondré en territoire de contraction (48,7 en octobre).

Pourquoi? Parce que l'industrie américaine ne vit pas en vase clos. Elle a besoin d'importer des composants, de l'acier, de l'électronique. Avec un dollar déprécié et des tarifs douaniers punitifs (jusqu'à 104 % sur la Chine), la facture des intrants explose pour les industriels américains. Au lieu de la "courbe en J" promise — où le déficit commercial se résorbe après une baisse initiale —, l'Amérique s'enfonce dans un déficit chronique, qui a atteint 78,3 milliards de dollars en juillet. Loin de relocaliser, l'incertitude politique gèle les investissements.

Le consommateur, variable d'ajustement

Si les usines ne tournent pas plus vite, la planche à billets de l'inflation, elle, chauffe. Pour le ménage américain moyen, la dépréciation du dollar n'est pas une abstraction boursière, c'est une taxe invisible sur le quotidien.

L'inflation importée est de retour. En août 2025, les prix des biens de consommation importés ont encore grimpé. Le résultat? Une fracture sociale béante, une économie en "K" où deux Amériques se regardent en chiens de faïence. D'un côté, l'Amérique de Wall Street. Pour elle, tout va bien : la baisse du dollar gonfle mécaniquement les bénéfices des géants de la Tech (Microsoft, Nvidia) réalisés à l'étranger. Les détenteurs d'actions voient leur confiance bondir de 11 %. Eux sont couverts. De l'autre, l'Amérique du "paycheck to paycheck". Pour les 29 % de ménages modestes qui vivent sans épargne, le dollar faible signifie que le bœuf a pris 14,7 % et que les factures d'électricité s'envolent (+4 % prévus cet hiver) pour alimenter les data centers de l'IA. Pour eux, le "rêve américain" se réduit à payer des arriérés de factures qui ont bondi de près de 10 %.

La fuite des capitaux : le vote de défiance

Le plus inquiétant n'est peut-être pas dans le caddie du supermarché, mais dans les flux financiers. La baisse du dollar en 2025 n'est pas seulement une politique voulue ; elle subit la "prime de risque" Trump. Les menaces contre l'indépendance de la Fed et l'instabilité institutionnelle font fuir les capitaux étrangers. Nous assistons à une rotation historique : les investisseurs se détournent des bons du Trésor américain pour aller chercher du rendement en Europe ou sur les marchés émergents. L'or, valeur refuge par excellence, atteint des sommets, signalant que la confiance dans la signature américaine s'érode.

Une victoire à la Pyrrhus

Alors, la dépréciation du dollar est-elle une bonne nouvelle? Pour une multinationale de la Silicon Valley qui repatrie ses bénéfices, assurément. Pour le spéculateur sur l'or, sans doute. Mais pour le travailleur américain, c'est un appauvrissement net. Sa monnaie achète moins, ses vacances à l'étranger deviennent inaccessibles , et son emploi industriel est menacé non plus par la concurrence étrangère, mais par le coût de ses propres outils de production.

La politique du "dollar faible" de 2025 est un miroir aux alouettes. Elle ne restaure pas la souveraineté ; elle organise un transfert de richesse massif de la classe moyenne vers les détenteurs d'actifs internationaux. "America First", peut-être, mais les Américains, eux, passent à la caisse.