Notre nouveau chroniqueur conservateur catholique commente aujourd'hui le rapport Karaganov sur "l'homme russe" publié par le Grand Continent. L'âme russe est-elle si proche de l'âme française traditionnelle ?

Lorsque, du haut de cette administration que mon devoir m'a assignée, j'observe les tumultes de ce siècle, mon âme s'émeut moins des intrigues éphémères que des souffles profonds qui agitent les nations. J'y vois l'œuvre d'une Providence qui, par des détours inattendus, nous confronte à notre propre image, altérée par les passions et les égarements. C'est dans cette perspective, à la fois historique et spirituelle, que l'apparition du rapport Karaganov sur "l'homme russe", document dont la traduction nous parvient par le truchement du Grand Continent, doit être accueillie. Ce n'est point un simple texte d'analyse stratégique ; c'est une émanation de l'âme d'un empire en quête d'une nouvelle grandeur, un manifeste qui, en se dressant face à l'Occident, nous oblige à jeter un regard sur les ruines de notre propre civilisation.

Ne nous y trompons pas. L'attrait pour les thèses de Sergueï Karaganov n'est pas sans danger. Il ne s'agit pas d'un appel à l'unité des conservatismes contre une modernité dévoyée. Il s'agit, au contraire, de discerner le poison dans l'apparence du remède. La tentation est grande, en effet, de voir dans la dénonciation russe de l'individualisme forcené, du culte du consumérisme et de la désintégration sociale un écho de nos propres plaintes. Mais le miroir que nous tend Karaganov est un miroir déformant. Il nous révèle, non pas un allié, mais un rival dont la vision du monde, pour radicale qu'elle soit, est foncièrement étrangère à l'héritage français, qui, par sa tradition catholique, a toujours cherché à concilier l'esprit de l'universel avec la réalité des nations. Car c'est dans la subtilité des désaccords, au-delà des convergences apparentes, que se dessine la véritable nature des forces à l'œuvre. Le rapport Karaganov nous offre ainsi une occasion rare de confronter la vision impériale et mystique d'une puissance qui s'affirme à l'Est avec les principes de notre propre tradition française, conservatrice et catholique. Il nous contraint à un examen de conscience qui, par-delà les chimères de l'Orient, nous ramène aux sources de notre propre grandeur.

L'élévation de l'homme russe : le mythe d'une destinée impériale

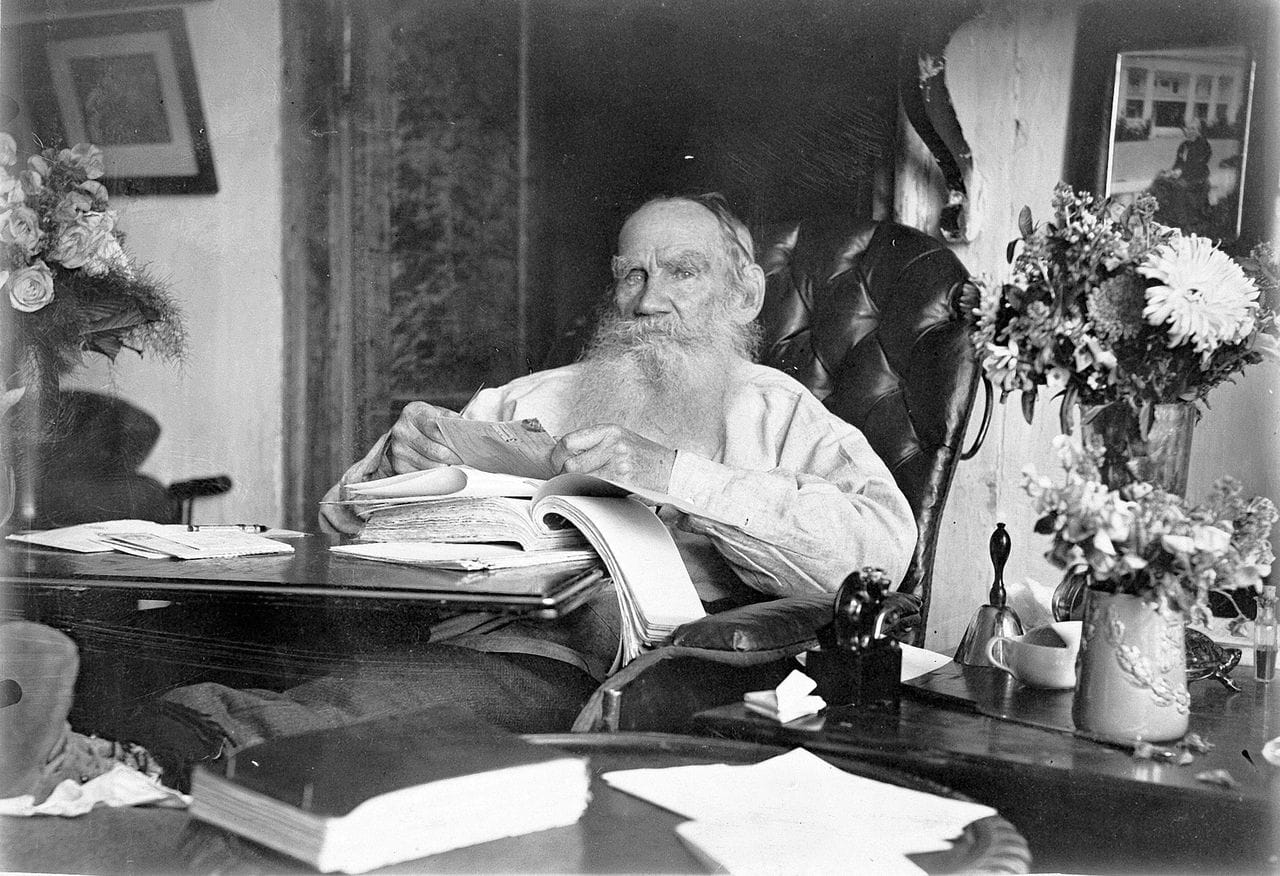

Pour tout esprit nourri à l'école de la raison et de la tradition, il est essentiel de bien identifier l'auteur de ce manifeste. Sergueï Karaganov n'est point un penseur isolé, une voix dissonante perdue dans les steppes eurasiennes. Il est l'une des figures de proue de l'appareil stratégique russe. Sa biographie seule, qui le voit présider le Conseil pour la politique étrangère et de défense et conseiller les présidents successifs, d'Eltsine à Poutine, atteste de son ancrage au cœur du pouvoir. Il est un de ces esprits à l'œuvre dont les écrits, comme en témoignent des titres tels que Russia Needs to Defend Its Interests with an Iron Fist, sont des déclarations de doctrine. Son rapport de 50 pages, sous-titré "The Ideological Foundations of Russia as a Civilizational State", n'est pas une simple analyse mais une tentative d'infuser une nouvelle idéologie d'État, un "guide — une étoile à suivre ensemble".

Dès lors, les thèses qu'il avance ne sauraient être réduites à de simples considérations géopolitiques. Le "tournant sibérien", qu'il justifie par le développement géoéconomique et les "changements climatiques inévitables", est également présenté comme une destinée préétablie par "le destin, Dieu et les actions de générations de nos ancêtres". Les impératifs de l'économie et du climat ne sont pas les causes premières de ce mouvement, mais les confirmations matérielles d'une mission civilisationnelle et spirituelle. Ce mélange de réalisme brutal et de mysticisme impérial en fait un document bien plus totalisant qu'il n'y paraît. L'auteur a cette audace de confondre la nécessité et la fatalité, de transformer la contrainte en une vocation divine.

Au cœur de cette doctrine se trouve le portrait d'un "homme russe" dont les caractéristiques sont à la fois prescriptives et descriptives. Il est un "peuple porte-Dieu" (God-bearing people) avec une "mission" qui le distingue. Karaganov le dépeint comme un "peuple de guerriers et de vainqueurs" et un "peuple libérateur" dont le rôle est de repousser les "hégémons". Cette identité est forgée par le "collectivisme" et la sobornost, où l'accomplissement personnel ne peut être trouvé que dans le "service à la cause commune". Cette vision conduit logiquement à rejeter la démocratie électorale, jugée "inefficace comme forme de gouvernance pour les sociétés complexes". L'auteur va même jusqu'à affirmer que "la Russie est génétiquement une puissance autoritaire", le résultat d'une histoire qui a "formé son code génétique".

Toutefois, une âme chrétienne ne peut s'empêcher de s'interroger sur la nature véritable de cette entreprise. Sergueï Karaganov ne décrit pas une réalité sociologique existante ; il en prescrit une. Son rapport propose un "code du citoyen" à inculquer aux enfants dès la maternelle, à travers les manuels scolaires et les canaux culturels. Il s'agit d'une entreprise de création identitaire qui, loin de préserver une tradition millénaire, en invente les fondements par la force de la volonté. L'ironie, cruelle, n'échappe pas à l'observateur : Karaganov critique la "pensée de groupe marxiste-léniniste imposée" de l'URSS pour la "défaite" de cette dernière, mais il préconise paradoxalement de "promouvoir" et d'"imposer" un nouveau code de conduite nationaliste-impérial. Ce projet de forger un "nouvel homme" pour un "nouvel empire" remplace une identité de masse par une autre, révélant que l'enjeu principal n'est pas la vérité d'une tradition, mais le contrôle du pouvoir et des consciences. C'est l'étatisme porté au rang de divinité.

La confusion des âmes : le leurre d'une convergence

Il est aisé de s'y perdre, de s'y méprendre. À première vue, les critiques de Karaganov contre l'Occident semblent faire écho aux lamentations du conservatisme français. Le rapport dénonce un Occident aux "idéologies anti-humaines ou post-humaines" qui rejettent les "fondations naturelles de la morale humaine". Cette critique de "l'individualisme" et du "culte du consumérisme" imposé par des "élites mondialistes" fait écho aux thèmes chers à la droite conservatrice en France, qui défend la famille, la souveraineté nationale et l'État régalien. Le constat de la "décadence" ou de la "désintégration sociale" est un point de départ partagé, une souffrance commune.

Mais cette ressemblance est, hélas, une illusion fatale. L'étude de Pascal Boniface sur ce rapport nourrit ce point : il s'agit d'une "vision du monde selon Vladimir Poutine où la Russie veut s'inscrire dans un ensemble visant à contrer l'influence de l'Occident". Il ne s'agit pas d'une proposition d'alliance contre un ennemi commun, mais d'une rationalisation de la rupture de la Russie avec l'Europe, une justification pour un nouveau cap impérial.

Le diagnostic de la maladie occidentale est partagé, mais les remèdes proposés sont radicalement différents et incompatibles. L'un, l'idéologue russe, voit l'Occident libéral comme un colosse aux pieds d'argile, faible et inefficace, ce qui justifie la nécessité de le terrasser pour imposer un nouvel ordre impérial. Pour nous, Français attachés à notre tradition, la lutte se situe ailleurs. Elle n'est pas contre un "ennemi" civilisationnel extérieur, mais contre la perte de l'âme de notre propre cité. Le combat du Courrier des Stratèges, journal qui, par sa charte, veut "promouvoir la primauté de la personne humaine" et vivifier un système démocratique, se situe à l'antithèse de la vision karaganovienne. Il y a une fracture fondamentale entre la critique de l'individualisme (qui est partagée) et la réponse politique (qui est diamétralement opposée). L'un veut restaurer sa souveraineté pour préserver ses libertés, l'autre veut imposer un nouvel ordre impérial en subordonnant l'homme à la puissance de l'État.

Les lignes de fracture : le prisme de la Doctrine Sociale de l'Église

L'analyse la plus pertinente et la plus cruelle du rapport Karaganov se révèle en le confrontant aux principes de la Doctrine Sociale de l'Église (DSE), qui structurent la pensée conservatrice et catholique en France. C'est là que l'on découvre, derrière les ornements de la convergence, une opposition doctrinale irréductible, bien plus significative que les convergences de surface. C'est le combat de l'âme contre la masse, de la liberté contre la servitude volontaire.

- La Personne contre le collectivisme : le rapport de Karaganov promeut une vision où l'individu n'est "libre et accompli" qu'à travers le "service du bien commun". L'homme est défini par sa fonction au sein du collectif, tel un maillon d'une chaîne dont la solidité est la seule vertu. La DSE, en revanche, place au-dessus de tout la "dignité inaliénable de toute personne humaine". Elle insiste sur le fait que l'homme n'est pas un simple "individu" mais une personne unique, voulue par Dieu, dont la dignité est un don et non une récompense pour son service à l'État. Pour la DSE, la personne doit être le "sujet, le fondement et la fin" de toutes les actions sociales, et "la société doit se mettre à son service". La vision karaganovienne, même sous les oripeaux de la sobornost, est une forme de totalisation du politique qui subordonne l'homme à la puissance de l'État et le dépossède de sa conscience.

- Subsidiarité contre impérialisme : Karaganov conçoit la gouvernance comme un exercice de pouvoir par un "leadership fort" et une "élite méritocratique". Il envisage la Russie comme un "empire asiatique" centralisé où les centres de pouvoir doivent se déplacer vers l'Est. Cette vision s'oppose radicalement au principe de subsidiarité de la DSE. Ce principe, pilier de la tradition catholique, stipule que les décisions doivent être prises au plus bas niveau possible et que les instances supérieures ne doivent intervenir qu'en "suppléance". Il s'agit d'une philosophie qui limite intrinsèquement l'action de l'État et protège les corps intermédiaires (famille, associations, communautés locales). L'architecture de pouvoir de Karaganov est unilatérale et descendante, tandis que celle de la DSE est distribuée et ascendante, protégeant ainsi l'autonomie des corps sociaux contre l'autoritarisme.

- Paix contre brutalité : bien que Karaganov caractérise les Russes comme un peuple "pacifique", il n'hésite pas à justifier la victoire par "la menace et, si nécessaire, l'utilisation des moyens les plus brutaux". Il a même appelé à des frappes nucléaires contre des pays de l'OTAN. Cette militarisation du spirituel est contraire aux fondements de la DSE, qui met en avant la sacralité de la vie humaine et l'égalité des personnes. La doctrine catholique, bien qu'elle reconnaisse la légitime défense, est fondamentalement pacifique et refuse d'instrumentaliser la foi pour justifier la violence ou l'agression.

L'âme française et la tentation illusoire

Le rapport de Sergueï Karaganov, loin de proposer un modèle à suivre, nous offre une boussole pour comprendre ce que nous ne sommes pas et ce que nous ne devons pas devenir. Si le diagnostic de la décadence occidentale, son consumérisme et la déshumanisation qu'il engendre peuvent sembler pertinents aux yeux de la tradition française, la solution proposée par l'idéologue russe est radicalement incompatible avec nos propres fondements. Elle est une invitation au suicide de l'âme, à la soumission d'une personne libre à la puissance de l'État.

L'illusion d'une alliance civilisationnelle avec la Russie de Poutine et Karaganov est une erreur de jugement qui confond l'adversaire de nos adversaires avec un allié. La Russie n'est pas le sauveur de l'Occident ; elle est une puissance qui s'affirme par la force, le centralisme et le culte d'un État-civilisation où l'homme est subordonné au destin impérial.

Le chemin de la refondation française ne passe pas par l'abandon de nos propres principes pour embrasser la doctrine d'un empire qui n'est pas le nôtre. Il ne réside ni dans la soumission à l'hégémonie de l'Occident mondialisé, ni dans la tentation de se ranger sous la bannière d'une autre puissance. Il se trouve dans le retour à nos sources, à notre héritage gréco-latin et à l'esprit de la Doctrine Sociale de l'Église. C'est en puisant dans la richesse de notre propre tradition que nous pourrons opposer une alternative véritablement humaine et souveraine au mondialisme déshumanisant. La dignité de la personne, la subsidiarité et la recherche du Bien Commun sont les seuls piliers sur lesquels nous pourrons bâtir une nation forte, libre et fidèle à elle-même, capable de regarder l'avenir avec confiance, sans avoir à s'abîmer dans le mythe d'autrui.