Les Français gagnent-ils vraiment trop peu ? L’Insee vient de publier ses chiffres 2024 sur les salaires dans le secteur privé : 2 733 euros nets en moyenne, mais seulement 2 190 euros pour le salarié médian. Une photographie nuancée qui interroge le récit d’une “France des bas salaires” souvent relayé dans le débat public.

L’Insee a publié le jeudi 23 octobre 2025 les résultats de son étude sur les salaires dans le secteur privé en 2024. Le rapport montre que les chiffres sont en augmentation. En effet, un salarié gagne désormais 3.602 euros brut par mois en équivalent temps plein (EQTP) ou 2.733 euros net de prélèvements sociaux. Cette étude de l’Insee révèle également que le pouvoir d’achat des salaires a progressé.

Des moyennes trompeuses : une France salariale fracturée

En 2024, le salaire net moyen en équivalent temps plein dans le secteur privé s’établit à 2 733 euros selon l’Insee, en hausse de 2,8 % sur un an. Une progression timide, mais suffisante pour permettre un léger gain de 0,8 % en pouvoir d’achat grâce au reflux de l’inflation.

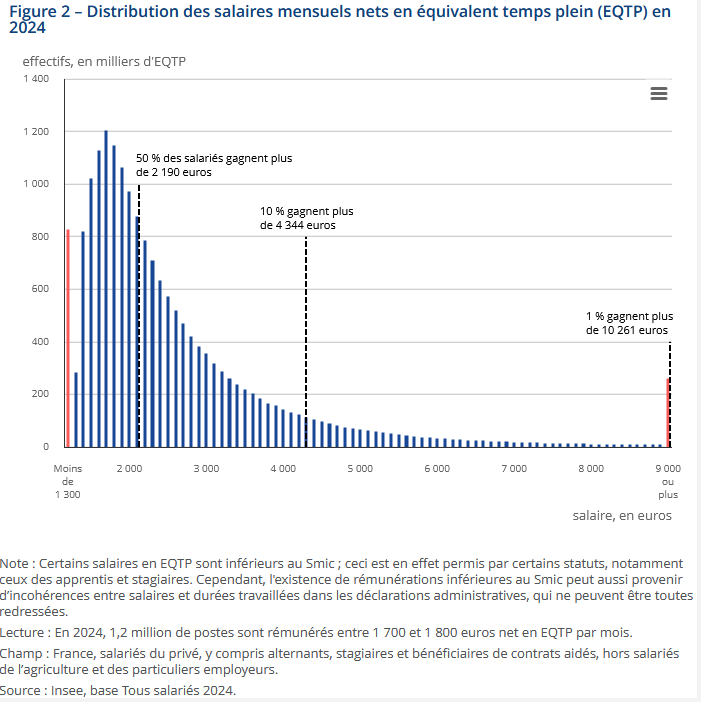

Cependant, cette moyenne reste trompeuse. La moitié des salariés gagne moins de 2 190 euros nets, soit une différence de 543 euros avec le salaire moyen. En bas de l’échelle, un salarié sur dix perçoit moins de 1 492 euros nets, tandis qu’au sommet, 1 % des salariés dépassent les 10 261 euros mensuels. Une fracture béante entre la France des bureaux exécutifs et celle des chaînes logistiques.

L’Insee inclut désormais les apprentis et stagiaires, ainsi que Mayotte, ce qui tire légèrement la moyenne vers le bas. En revanche, la prime de partage de la valeur (PPV), versée à seulement 14,6 % des salariés contre 23,1 % en 2023, a contribué à limiter la hausse du net moyen.

L'Insee note également une réduction de la prime de partage de la valeur (PPV), avec le montant total versé qui chute de 5,3 milliards d'euros à 3,4 milliards d'euros. Ces primes sont des palliatifs temporaires, des outils étatiques qui cherchent à masquer la nécessité d’une réforme fiscale et sociale profonde.

Le coût du travail et le mirage du pouvoir d'achat

L'analyse de la rémunération doit impérativement intégrer la différence entre le coût réel du travail pour l’entreprise (le brut) et ce qui arrive dans la poche du salarié (le net).

En 2024, le salaire brut moyen est de 3 602 euros. Pour un net de 2 733 euros, cela signifie qu'une part considérable de la richesse produite par l'employé est directement ponctionnée avant même d'arriver sur son compte bancaire, sans compter les impôts ultérieurs.

C’est là que réside la véritable misère salariale française : non pas un problème de productivité, mais un problème de transfert forcé de richesse vers la sphère publique. Le salarié ne se voit pas payer 2 733 euros par le marché, mais se fait confisquer la différence par l’État pour financer un système social souvent jugé inefficient et trop centralisé. L’entreprise, elle, supporte un coût artificiellement élevé, nuisible à l'embauche.

Le léger regain de pouvoir d'achat (+0,8 % en euros constants en 2024, après deux années de baisse) est trompeuse. Si les ouvriers (+1,1 %) et les employés (+0,4 %) enregistrent une faible progression, le salaire des cadres est quasi stable (+0,1 %), et celui des professions intermédiaires recule légèrement (-0,1 %). La stagnation frappe de plein fouet les talents qualifiés et intermédiaires.

C’est un signal d'alarme : le système ne parvient plus à récompenser correctement l'effort, la formation et la prise de risque, encourageant potentiellement la fuite des cerveaux.

Quelques inégalités selon le secteur d’activité et le sexe

Dans cette étude, l’Insee révèle que le salaire net moyen en EQTP varie selon les secteurs d’activité. Il s’établit à 3.021 euros dans l’industrie, à 2.705 euros dans le tertiaire, à 2.411 euros dans la construction et à 1.979 euros dans l’hébergement-restauration. Dans les secteurs d’activité où les cadres sont surreprésentés, le salaire net moyen en EQTP est plus élevé. Il est par exemple de 4.123 euros dans les services financiers et de 3.853 euros dans l’information-communication.

L’évolution du salaire net moyen varie également selon la catégorie professionnelle. En euros constants, la hausse est estimée à 1,1% pour les ouvriers, à 0,4% pour les employés et à 0,1% pour les cadres. Un recul de -0,1% est en revanche constaté pour les professions intermédiaires. Cela s’explique par la baisse de la PPV.

Pour les « personnes en place », c’est-à-dire les personnes ayant travaillé pour la même entreprise pendant deux années consécutives, le salaire net moyen en EQTP a progressé de 2,5% en euros constants, après +0,8% en 2023. Cette hausse est associée à la progression de carrière et à l’ancienneté. En 2024, les inégalités salariales entre les femmes et les hommes ont continué à diminuer. Le salaire moyen d’une femme en EQTP est de 13% de moins que celui d’un homme.

Autre clivage : celui des générations. Les jeunes entrants, souvent en CDD ou apprentissage, subissent une sous-rémunération chronique par rapport aux seniors, qui bénéficient d’augmentations progressives et d’avantages acquis. Enfin, les écarts territoriaux restent marqués entre les métropoles dynamiques comme Paris ou Lyon et les zones rurales où les salaires stagnent.

Les salaires français ne sont pas "misérables" au sens absolu, mais ils sont indéniablement amputés et déformés. L'analyse des chiffres de l'INSEE 2024 révèle que la principale difficulté réside dans le fossé entre le coût réel du travail et le pouvoir d'achat final. Tant que la France maintiendra un coin fiscal parmi les plus lourds d'Europe et des rigidités paralysantes, elle continuera d’étouffer sa dynamique salariale.