Malgré son côté provocateur calculateur, Elon Musk est connu pour être l’un des entrepreneurs les plus visionnaires de notre époque. Désormais, il repousse les limites de la science avec Neuralink, une entreprise visant à connecter le cerveau humain à des machines. En ciblant des patients quadriplégiques de moins de 40 ans, Neuralink cherche à tester son implant cérébral N1, capable de capter les pensées et de les traduire en commandes numériques. Bien que testée de manière controversée sur des singes, cette technologie vient de transformer la vie de Brad Smith, un patient américain atteint de sclérose latérale amyotrophique (SLA) (appelée aussi maladie de Charcot). Grâce à cet implant révolutionnaire, il peut désormais s’exprimer par « télépathie », marquant un tournant majeur dans la technologie neuro-assistée.

I am the 3rd person in the world to receive the @Neuralink brain implant.

— Bradford G Smith (Brad) (@ALScyborg) April 27, 2025

1st with ALS. 1st Nonverbal.

I am typing this with my brain. It is my primary communication.

Ask me anything! I will answer at least all verified users!

Thank you @elonmusk! pic.twitter.com/bxYO3SBfA2

Brad Smith, 63 ans, est la troisième personne au monde à recevoir l’implant Neuralink, mais la première souffrant de SLA à en bénéficier. Totalement paralysé et dépendant d’un ventilateur, il ne pouvait autrefois communiquer qu’à l’aide d’un dispositif de contrôle oculaire, lent et limité. Aujourd’hui, grâce à l’interface cerveau-ordinateur de Neuralink, il contrôle directement une souris sur son MacBook Pro, uniquement par la pensée. Dans une vidéo partagée sur X, Smith explique son expérience en utilisant une réplique générée par IA de sa voix, contrôlant son ordinateur par la pensée. « Je peux maintenant communiquer plus vite et explorer des possibilités qui m’étaient inaccessibles auparavant », déclare-t-il.

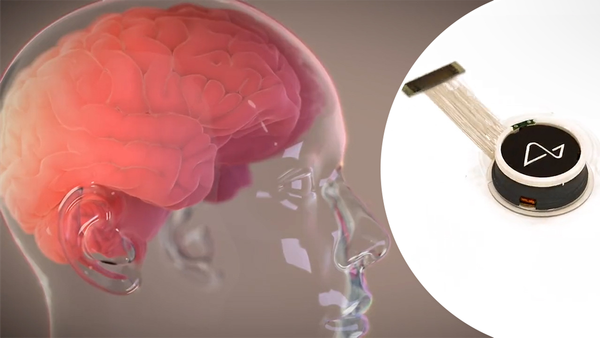

Comment fonctionne Neuralink ?

L’implant N1, de la taille de cinq pièces de 25 cents empilées, est inséré dans la zone du cerveau planifiant les mouvements à l’aide du robot chirurgical R1. Composé de 1 024 électrodes réparties sur 64 fils fins, il capte l’activité neuronale et la transmet sans fil à un ordinateur ou smartphone. Cette technologie permet aux patients quadriplégiques, comme Noland Arbaugh, premier receveur en janvier 2024, de jouer aux échecs ou à des jeux vidéo sans les mains. Le deuxième participant, Alex, a même appris à utiliser un logiciel de conception 3D. Ces avancées illustrent le potentiel de l’implant pour restaurer une autonomie numérique.

L’implant N1, placé dans la zone du cerveau responsable des mouvements, capte l’activité neuronale et la traduit en commandes numériques. Le dispositif, invisible et sans fil, permet aux utilisateurs de contrôler un ordinateur ou un smartphone par la simple intention de bouger.

Une expansion internationale et des projets ambitieux

Neuralink poursuit son expansion et ses ambitions scientifiques. En novembre 2024, l’entreprise a obtenu l’autorisation de Santé Canada pour tester l’implant N1 et le robot chirurgical R1 à l’hôpital Toronto Western, dans le cadre de l’étude CAN-PRIME. Cette étude vise à évaluer la sécurité et la précision de l’implantation des 64 fils microscopiques dans le cerveau humain.

Parallèlement, Neuralink prépare l’étude CONVOY, qui testera la capacité de son implant à contrôler un bras robotisé. L’entreprise a aussi dévoilé un projet encore plus audacieux : Blindsight, un dispositif destiné à restaurer la vue en stimulant le cortex visuel via un réseau de microélectrodes. Ce projet a reçu le soutien de la FDA américaine sous la forme d’une désignation de dispositif de pointe.Elon Musk affirme que cette technologie pourrait un jour surpasser la vision naturelle, voire permettre de voir dans l’infrarouge ou l’ultraviolet. Bien que prometteur, Blindsight n’a pas encore débuté ses essais humains, et des experts tempèrent les attentes, notamment pour les personnes aveugles de naissance.

Tests sur les animaux, risques chirurgicaux et questions d’éthiques

Les essais de Neuralink sur des singes ont suscité des controverses, une enquête de WIRED révélant des décès liés à des complications. Chez l’humain, des défis subsistent : chez Arbaugh, 85 % des fils se sont rétractés un mois après l’opération, nécessitant des ajustements logiciels. Neuralink a depuis approfondi l’insertion des fils pour améliorer la stabilité. Ces incidents soulignent les risques d’une technologie invasive, bien que les participants, comme Smith, rapportent peu d’effets secondaires.

L’intégration croissante des interfaces cerveau-ordinateur soulève des questions éthiques, notamment sur la vie privée des données neuronales et l’équité d’accès. Avec une valorisation potentielle de 9 milliards de dollars, Neuralink vise à implanter des milliers de patients d’ici 2026, mais la nécessité d’une équipe d’ingénieurs pour personnaliser chaque implant limite pour l’instant son adoption massive. Des neuroéthiciens, comme Laura Cabrera, appellent à une réflexion sur l’impact sociétal de ces technologies.