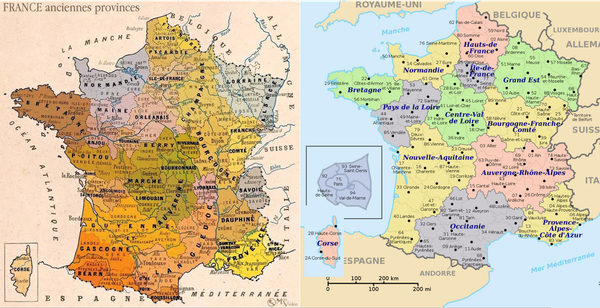

Alors que la campagne des élections régionales semble n’intéresser personne et que l’abstention s’annonce massive, il est bon de s’interroger sur la pertinence du maintien des régions dans leur périmètre actuel dans l’optique d’un aménagement du territoire optimal et d’un dynamisme démocratique idéal. Nos régions républicaines d’après 2016 ne retrouveraient-elles pas un regain démocratique dans nos provinces royales d’avant 1790 ?

Il convient donc de s’interroger sur la pertinence du maintien d’un découpage, qui ne répond pas aux attentes, dans l’optique de la réflexion engagée en 2019 par le président de la République sur un nouvel acte de la décentralisation.

LA REFORME TERRITORIALE DE 2015 : NECESSAIRE… MAIS BACLEE

La réforme territoriale de 2015 de François Hollande visait plusieurs objectifs : 1°) alléger le mille-feuille territorial ; 2°) conférer aux régions une taille critique leur permettant de se confronter à la concurrence européenne ; 3°) réaliser des économies de gestion.

Quelques années plus tard, la quasi-totalité des experts ainsi que la Cour des comptes s’accordent sur l’échec de cette réforme.

1°) La suppression des conseils généraux a été très vite abandonnée. De plus, François Hollande raye d’un trait de plume la réforme Sarkozy qui prévoyait la fusion des conseillers régionaux et des conseillers généraux en conseillers territoriaux.

2°) Il s’est développé l’opinion parmi les élites françaises que plus les régions seraient grandes plus elles seraient puissantes, comme s’il y avait un rapport mécanique entre les deux. Or dans bien des cas, une région trop étendue sans cohérence territoriale ni grande métropole dominant l’ensemble du territoire, n’a qu’une illusion de grandeur sur le papier, mais, dans les faits, c’est une «coquille vide».

3°) La fusion de deux régions entraine la disparition d’une capitale régionale mais, en compensation, les services administratifs ont souvent été maintenus. Alors que le gouvernement avait annoncé des économies de l’ordre de 10 milliards d’euros «à moyen terme», on observe des surcoûts qui s’élèvent plutôt à 50 millions d’euros annuels –augmentation de la masse salariale (dédoublement des services) et indemnités d’élus (alignement par le haut).

TAILLE ET COMPETENCES

Pour faire de vraies économies, il y a un certain consensus à l’idée de rapprocher départements et régions, mais la fusion ne pourra se faire qu’à une taille raisonnable. Pour certains habitants, ces « superrégions » sont devenues en effet quelque peu artificielles et cela ne constitue donc pas un progrès, comme le montrent certaines de nos régions actuelles.

Pour donner plus de poids aux régions, c’est sur les compétences et non la taille qu’il faudrait jouer. Car le vrai problème, c’est que les compétences se chevauchent, ce qui multiplie les coûts de fonctionnement. Si l’Etat transfère des compétences au profit d’une circonscription territoriale dont les frontières paraissent arbitraires à ses habitant, on ouvre la porte à une contestation des décisions futures. La décentralisation fonctionne quand la prise de décision se fait au profit d’un échelon territorial qui parait légitime.

HISTOIRE ET TERRITOIRE, LES DEUX MAMELLES DE LA DECENTRALISATION ?

Lorsque l’on interroge les Français sur leur sentiment d’identification régionale, ressortent les provinces de l’Ancien Régime plus ou moins retravaillée par l’histoire récente, comme l’a montré le géographe Jacques Levy. C’est une forme d’alliance entre un héritage historique et des particularismes territoriaux bien vivants aujourd’hui.

Des territoires intermédiaires, culturellement et économiquement assez homogènes, centrés autour d’une métropole ou d’une grande ville, c’est le bon équilibre entre proximité et efficacité. En regroupant les départements par deux ou trois reviendrait souvent à recréer les provinces de l’Ancien Régime, abolies à la Révolution française, mais pourrait symboliser une égalité républicaine renouvelée entre territoires. Ces anciennes provinces ont souvent gardé une identité culturelle, et parfois une homogénéité économique et géographique assez forte. Cela en fait le bon échelon d’administration déconcentrée et évite que chaque bout de territoire ne tire dans les pattes de l’autre à cause d’intérêts divergents.

On prête au Président la volonté de mener ce chantier à bien avant la fin de son quinquennat. Mais pour que cette loi sur les territoires soit réussie, elle doit faire l’objet d’une consultation de la population, car on ne doit pas laisser les «barons locaux» instaurer une carte administrative reposant sur des considérations électoralistes comme en 2015. Il semble tard pour conduire à bien un tel processus qui ne soit pas purement formel, s’il doit déboucher d’ici quelques mois.